Author Archive

個人再生で車は残せる?再生委員が教える査定と清算価値の罠

【結論】個人再生であなたの車がどうなるか|3つの重要ポイント

北九州・遠賀・行橋エリアにお住まいの方にとって、車は単なる移動手段ではなく、通勤や家族の送迎に欠かせない生活必需品だと思います。個人再生を考えたとき、「車だけは手放したくない」と切実に願うのは当然のことです。

かつて福岡地方裁判所小倉支部で個人再生委員として多くの案件を審査してきた経験から、まず結論からお伝えします。あなたの車がどうなるかは、主に以下の3つのポイントで決まります。

- ローン完済済みの車は、原則として手元に残せます。ただし、その車の価値(査定額)が、あなたが今後3年間で返済していく総額に影響を与える「清算価値」という重要な資産として扱われます。

- ローン支払い中の車は、原則として引き揚げられる可能性が高いです。これは「所有権留保」という仕組みにより、ローンを完済するまで車の所有権が信販会社やディーラーにあるためです。しかし、絶対に手放さなければならない訳ではなく、残すための例外的な方法も存在します。

- 車の査定額が、あなたの返済額を左右します。特に注意すべきは「清算価値保障の原則」です。これは、あなたが所有する財産の合計額以上は返済しなければならないというルールです。つまり、車の査定額が高ければ高いほど、毎月の返済額が増えてしまう可能性があるのです。

この記事では、これらのポイントを一つひとつ、再生委員としての実務経験を交えながら詳しく解説していきます。個人再生には様々な手続きがありますが、債務整理全体でどのような選択肢があるかについては、自己破産・個人再生・任意整理の違い(関連記事)で体系的に解説していますので、併せてご覧ください。

【状況別】個人再生で車がどうなるか?ローン有無が運命の分かれ道

個人再生手続きにおいて、あなたの愛車がどうなるかを左右する最大の分岐点は、「自動車ローンの支払いが終わっているかどうか」です。それぞれのケースについて、具体的に見ていきましょう。

ローン完済済みの車:原則残せるが「資産」として扱われる

すでにローンを完済し、車検証上の所有者名義がご自身になっている場合、その車はあなたの「資産」です。そのため、個人再生手続きをしたからといって、原則として手放す必要はありません。

ただし、ここで安心してはいけません。手元に残せる一方で、その車はあなたの「財産」としてカウントされ、後の返済計画に大きく影響してきます。これが、後ほど詳しく解説する「清算価値」の問題です。個人再生では、所有している財産を守りながら手続きを進めることができますが、その価値が返済額の基準になるのです。

つまり、「車は残せるけれど、その価値によっては返済額が増える可能性がある」ということを覚えておく必要があります。

ローン支払い中の車:原則「所有権留保」で引き揚げ対象に

一方、まだ自動車ローンを支払っている最中の車は、残念ながら原則として引き揚げの対象となります。

その理由は、ローン契約における「所有権留保」という仕組みにあります。これは、あなたがローンを完済するまでの間、車の所有権はローン会社(信販会社やディーラー)に確保(留保)されている、という契約です。車検証の所有者欄が、あなた自身の名前ではなく、ローン会社やディーラー名義になっているはずです。

弁護士があなたからの依頼を受け、各債権者に対して「受任通知」という手紙を送付すると、債権者からの取り立ては止まります。ただし、個人再生の手続に入ることで当初契約どおりの返済を継続できなくなったと扱われ、所有権留保がある場合は、ローン会社が契約に基づいて車の引き揚げを求めることが多いです。具体的には、ローン会社から連絡があり、車の引き渡し日時や場所について調整し、業者が引き取りに来るという流れになります。

この原則を知らずに手続きを進めようとすると、「突然車がなくなる」という事態に陥りかねません。そうなる前に、専門家へ相談することが重要です。

再生委員はここを見る!「清算価値」と「車の査定」の致命的な落とし穴

当事務所の弁護士は、裁判所から選任され、申立人が提出した再生計画案が法律のルールに則っているかを審査する「個人再生委員」という役職を務めています。その経験上、車の査定額の評価は、個人再生の返済計画に大きく影響し得る重要なポイントの一つだと考えています。

申立人の方が提出された書類を審査する側として、私たちは特に「車の価値」を厳しくチェックします。なぜなら、それが手続き全体の公平性を担保する「清算価値」に直結するからです。ここでは、その審査側の視点から、絶対に知っておくべき「査定の落とし穴」について解説します。

「清算価値保障の原則」とは?査定額10万円UPで返済額が増える罠

個人再生には、「清算価値保障の原則」という大原則があります。これは非常に重要なので、ぜひ覚えてください。

簡単に言えば、「もし自己破産した場合に債権者に配当されるであろう金額(=あなたが持っている財産の総額)以上は、個人再生においても最低限返済しなければならない」というルールです。

例えば、預貯金や保険の解約返戻金など、あなたの財産の合計が50万円だったとします。そして、ローン完済済みの車の査定額が50万円だった場合、あなたの清算価値は合計100万円です。個人再生では、返済総額は「最低弁済額(債務総額に応じた法定の基準額)」と「清算価値」のいずれか高い方が基準になります。このケースでは清算価値と圧縮後の返済額が同額であるため、100万円を支払うことになります。

しかし、もし車の査定額が60万円だったらどうでしょう。財産の合計は110万円になります。この場合、返済総額は110万円となります。たった10万円査定額が上がっただけで、3年間(36回払い)の総返済額も10万円増えてしまうのです。

このように、車の査定額はあなたの返済計画にダイレクトに影響します。安易な査定は、将来のあなたの首を絞めることになりかねません。

査定書は1社でいい?福岡地裁小倉支部の実務運用

まずはじめに、福岡地方裁判所小倉支部の運用としては、初年度登録から5年が経過している自動車については、原則として価値がゼロであるとされているため、査定書を提出する必要はありません。ただし、外車やハイブリッド車の場合など事案によって異なりますので、弁護士にご確認ください。

では、査定書の提出が必要となったとき、その重要な査定書は、何社から取ればよいのでしょうか。インターネット上では「2社以上必要」といった情報も見られますが、福岡地方裁判所小倉支部の実務においては、必ずしも複数社からの査定書が必須というわけではありません。

もちろん、複数取得して客観性を示すに越したことはありませんが、まずは信頼できる中古車買取業者1社に査定を依頼し、その査定書を提出することで手続きを進めるのが一般的です。ただし、その査定額が市場価格と比べて明らかに不相当な場合は、裁判所や個人再生委員から追加の査定書を求められる可能性があります。

【再生委員の経験談】安すぎる査定は修正を求められる可能性があります

ここで、私の個人再生委員としての経験をお話しします。ある申立てで、人気のミニバンの査定書が提出されましたが、その査定額が相場に比べて不自然に安いものでした。

「何かおかしい」と感じた私は、インターネットの中古車情報サイトを複数調査しました。すると、同じ車種、年式、走行距離の車が、提出された査定額よりも数十万円も高い価格で多数取引されていることが判明したのです。

私はすぐに申立人代理人の弁護士に連絡し、「この査定額では清算価値の公平性を担保できません。市場価格を反映した査定書を再提出するか、清算価値をこちらの調査に基づいた金額に修正してください」と指示しました。結果的に、申立人は清算価値を増額修正し、それに伴い返済総額も上がることになりました。

この経験から言えるのは、安すぎる査定でごまかそうとしても、審査する側は見抜く可能性があるということです。不適切な査定は、手続きを遅らせるだけでなく、最悪の場合、再生計画が認められないリスクすら生じさせます。専門家と共に、正直かつ適正な手続きを進めることが、結果的にあなたのためになるのです。小規模個人再生の手続きを円滑に進めるためにも、この点は非常に重要です。

ローン中の車でも残したい!北九州エリアで可能な現実的な選択肢

毎日のお仕事やご家族のことで車が絶対に必要だという切実なご事情は、車社会である北九州・遠賀・行橋エリアで活動する私たち弁護士が、誰よりも理解しているつもりです。

原則として引き揚げられてしまうローン中の車ですが、絶対に諦めなければならないわけではありません。ここでは、厳しい条件ながらも、例外的に車を手元に残せる可能性のある現実的な方法を2つご紹介します。

親族の協力が得られるなら「第三者弁済」

一つ目の方法は、ご両親やご兄弟など、親族に協力してもらい、残っている自動車ローンを一括で支払ってもらう「第三者弁済」という方法です。

ローンが完済されれば、車の所有権はローン会社からあなたに移転します。これにより、車は引き揚げを免れ、あなたの資産として手元に残すことができます。

「特定のローンだけ返済するのは不公平(偏頗弁済)ではないか?」と心配されるかもしれませんが、あなた自身のお金ではなく、第三者である親族のお金で返済するため、原則として偏頗弁済にはあたりません。ただし、協力してくれる親族を見つけることの難しさや、資金の出所について裁判所に説明を求められる可能性など、クリアすべきハードルは存在します。手続きを進める際には、ご家族への影響も考慮し、慎重に検討する必要があります。

事業に不可欠なら「別除権協定」の交渉

二つ目の方法は、「別除権協定」を結ぶというものです。これは、ローン会社との交渉により、個人再生の手続きとは別に自動車ローンだけは支払い続けることを裁判所に認めてもらう特別な合意です。

ただし、この方法が認められるのは、極めて限定的なケースです。例えば、その車がなければ運送業などの個人事業が成り立たず、収入が途絶えて再生計画自体が遂行できなくなる、といった場合です。単に「通勤で使うから」という理由だけでは、裁判所の許可を得るのは非常に困難です。ローン会社と裁判所の両方を納得させるだけの、事業への不可欠性を客観的に証明する必要があります。

個人再生と車の疑問を解消!弁護士が答えるQ&A

ここでは、個人再生と車に関して、ご相談者様からよく寄せられる質問にお答えします。

Q. 車のローンだけ払い続けて、他の借金を個人再生できますか?

A. できません。

個人再生を含む債務整理手続きには、「債権者平等の原則」という大原則があります。これは、すべての債権者を公平に扱わなければならないというルールです。特定の債権者(この場合は自動車ローン会社)だけを優先して返済する行為は「偏頗弁済(へんぱべんさい)」と呼ばれ、個人再生では清算価値への上乗せが必要になったり、事情によっては再生計画が不認可となったり手続が廃止されたりするおそれがあります。もし発覚すれば、再生計画が不認可となり、最悪の場合、自己破産を選択せざるを得なくなる可能性もあります。自己判断で支払いを続けるのは非常に危険です。

Q. 古い軽自動車でも査定書は必要ですか?

A. 福岡地裁小倉支部の運用では、必要ありません。

福岡地方裁判所小倉支部においては、初年度登録から5年が経過している自動車については、原則として価値がゼロであるとされているため、査定書を提出する必要はありません。ただし、外車やハイブリッド車の場合など事案によって異なりますので、弁護士にご確認ください。

Q. 家族名義の車は個人再生に影響しますか?

A. 原則として影響しません。

個人再生は、あくまで申立人個人の財産と負債を整理する手続きです。そのため、ご主人や奥様、親名義の車は、手続きの対象外であり、引き揚げられたり、清算価値に計上されたりすることはありません。

ただし、再生委員がチェックするポイントとして、「名義は家族だが、購入資金は全額申立人が負担し、実質的に申立人だけが使用している」といったケースが挙げられます。このような場合、形式的には家族名義でも、実質的には申立人の財産(名義貸し)と判断され、清算価値に含めるよう指示される可能性もゼロではありません。手続きをご家族に内緒で進めたい場合でも、財産関係は正確に申告する必要があります。

まとめ:車の査定額があなたの返済額を左右します。まずは専門家へご相談を

個人再生で車を残せるかどうかは、ローンが残っているか否かが大きな分かれ道です。そして、たとえローン完済済みの車を残せたとしても、その自動車の年式や車種、査定額が、今後のあなたの生活を左右する返済計画の根幹をなすということを、ご理解いただけたかと思います。

不適切な査定は、あなたの返済負担を不必要に重くしたり、手続きそのものを頓挫させたりするリスクをはらんでいます。個人再生委員として、申立書を審査する側から数多くの事案を見てきた当事務所だからこそ、裁判所が納得する適正な評価額を見極め、あなたの状況に合わせた最適な再生計画を立てるお手伝いができます。

平井・柏﨑法律事務所では、「あなたの車の価値が、再生計画にどう影響するのか」を具体的にシミュレーションし、見通しをお伝えする初回無料相談を実施しています。一人で悩まず、まずは専門家である私たちにご相談ください。

事務所は小倉駅徒歩5分、近隣に駐車場もございますので、お車でもお越しいただきやすい環境です。あなたからのご連絡を、心よりお待ちしております。

公務員・会社員の個人再生については公務員・会社員の個人再生に関する関連記事

個人再生の費用の詳細は個人再生の費用に関する関連記事

まず今の借金がいくら減るか知りたい方は借金減額の目安が分かる関連記事

平井・柏﨑法律事務所

電話番号: 093-482-3680

アクセス: 北九州市小倉北区米町1-2-22 小倉NSビル4階(小倉駅徒歩5分)

無料相談のご予約はお電話(093-482-3680)にて承ります。

北九州・小倉の法律事務所「平井・柏﨑法律事務所」で、暮らしに寄り添った法的サポートを行っています。債務整理、離婚問題や不倫慰謝料請求、交通事故など、身近な悩みに丁寧に耳を傾け、安心できる解決を目指しています。小倉駅から徒歩5分、アクセスも便利。地域のみなさまが気軽に相談できる場所でありたいと考えています。

ギャンブルでの自己破産|管財人は通帳のココを見る【北九州】

【結論】管財人は通帳の「不自然な入出金」を全て洗い出します

当事務所の弁護士は、裁判所から選任され、破産される方の財産調査を行う「破産管財人」としての経験も豊富にございます。

その経験から、この記事にたどり着いたあなたに、まず結論からお伝えします。

- 結論①:破産管財人は、あなたの通帳の「使途不明な現金引き出し」と「不自然な送金履歴」を徹底的に調査します。「これくらいバレないだろう」という甘い考えは通用しません。

- 結論②:ギャンブルの事実を隠したり、嘘をついたりすれば、免責が認められない可能性が高まります(免責不許可)。

- 結論③:しかし、正直に事実を話し、誠実な態度で手続きに臨むことで、「裁量免責」により免責が認められる可能性があります。

ギャンブルでの自己破産、甘い考えは通用しません

「ギャンブルで作った借金だけど、なんとか隠して自己破産できないだろうか…」「管財人には、生活費だと説明すれば誤魔化せるかもしれない…」

もしあなたが少しでもそうお考えなら、その認識は非常に危険です。私たちは「調査する側」の人間として、これまで数多くの通帳を見てきました。どこにギャンブルの痕跡が隠れているか、手に取るように分かります。

この記事では、当事務所の弁護士が管財人として実際にどのような視点で通帳を調査しているのか、その生々しい実態をお話しします。

正直に話せば「裁量免責」で免責が認められる可能性があります

厳しい現実をお伝えしましたが、絶望する必要は全くありません。むしろ、この記事を読んだあなたは幸運です。なぜなら、正しい道筋を知ることができるからです。

ギャンブルは、法律上、自己破産が認められない「免責不許可事由」に該当します。しかし、裁判所が様々な事情を考慮して、特別に免責を許可する「裁量免責」という制度があります。そして実務上、北九州(福岡地裁小倉支部)でも、事案の内容や手続への協力度合い等を踏まえて裁量免責が認められることがあります。

この記事は、あなたを脅すためのものではありません。あなたが最悪の選択を避け、人生を再スタートさせるために、当事務所の弁護士が持つ全ての知識と経験をお伝えするものです。自己破産の全体像については、免責不許可事由と裁量免責の解説の記事で体系的に解説していますので、併せてご覧ください。

ギャンブルの借金、一人で悩んでいませんか?

管財人経験のある弁護士が、あなたの再スタートを全力でサポートします。

初回相談は無料です。まずはお気軽にご状況をお聞かせください。

今すぐ無料相談を予約する

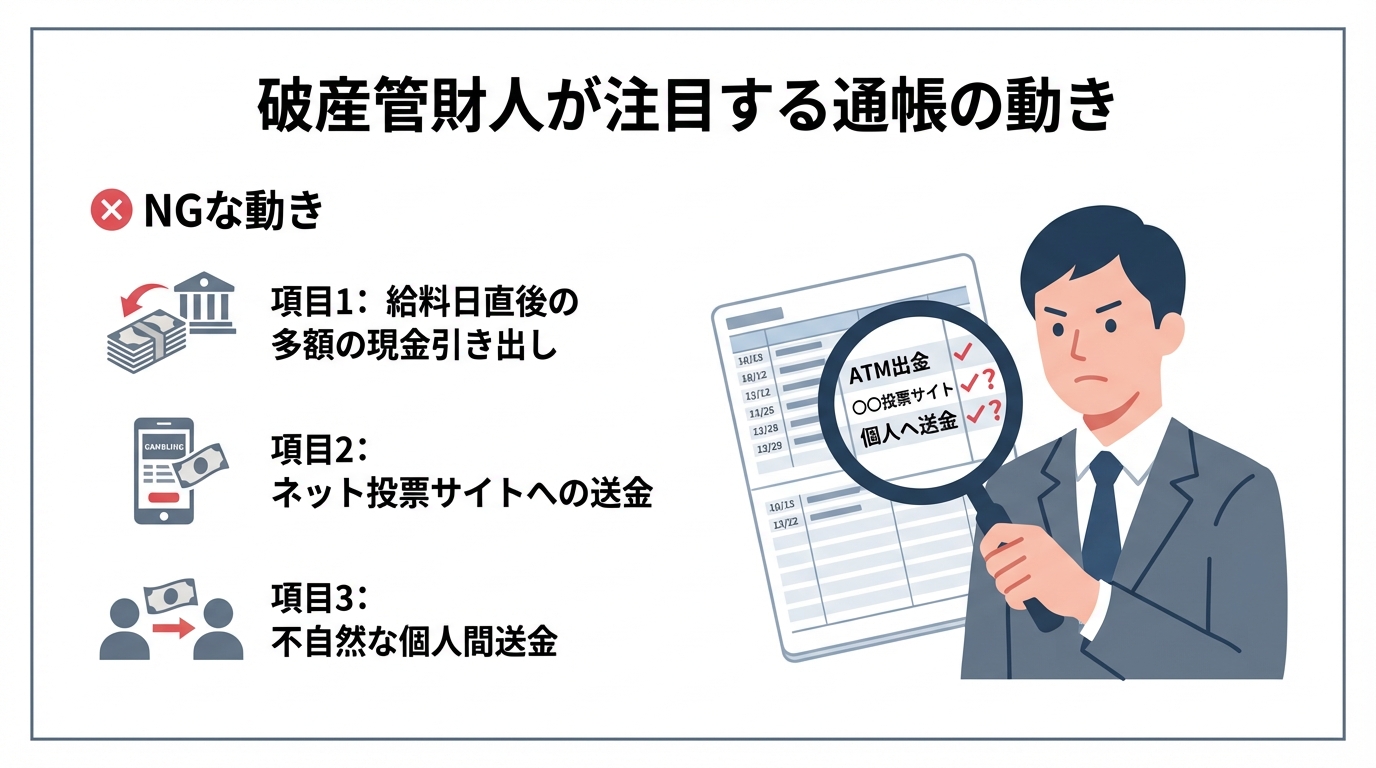

破産管財人は通帳の「この動き」を見逃さない【調査の具体例】

ここからは、この記事の核心部分です。当事務所の弁護士が破産管財人として、あなたの通帳のどこを、どのように見ているのか。その具体的なチェックポイントを解説します。「調査される側」ではなく「調査する側」の視点を知ることで、「隠し通すのは不可能だ」とご理解いただけるはずです。

当事務所の弁護士は、福岡地方裁判所小倉支部より選任される「破産管財人」として、数多くの破産者の通帳や家計状況を実際に調査・監査してきた実務経験を有します。

特に、ギャンブル(パチンコ、競馬、競艇など)や浪費が原因の自己破産において、どのような場合に免責が認められ、どのような場合に認められないのか、その境界線を熟知しています。小倉競馬場や若松競艇場、芦屋競艇場などが所在する北九州エリアの地域特性を踏まえた、現場の実務知識に基づき解説します。

給料日直後の「使途不明な現金引き出し」

最も典型的で、我々が最初に注目するポイントです。給料が振り込まれた直後に、ATMで数万円単位の現金が複数回にわたって引き出されている。これは非常に不自然な動きです。

もちろん、あなたは「生活費です」と説明するでしょう。しかし、私たちは提出された家計簿と照らし合わせます。家計簿上の支出と、引き出された現金の額に大きな乖離があれば、「この使途不明金は何ですか?具体的に何に、いつ、いくら使ったか説明してください」と追及します。レシートや領収書がなければ、その説明は極めて困難です。この時点で、多くの方がギャンブルへの使用を認めざるを得なくなります。

ネットバンクや公営競技サイトへの送金履歴

現代のギャンブルは、現金だけではありません。むしろ、オンラインでの取引履歴は、言い逃れのできない鉄壁の証拠となります。

- JRA即PAT、オッズパーク、SPAT4

- ボートレース公式サイト、競輪公式サイト

- 各種オンラインカジノへの入金代行業者への振込

これらのサイトへの入金履歴が通帳に残っていれば、それはギャンブルをしていた動かぬ証拠です。ネット銀行やスマホ決済アプリの履歴も当然、調査対象となります。「この口座は申告しなくてもバレないだろう」という考えは通用しません。

個人名への送金・PayPay送金(財産隠しの疑い)

自己破産手続きの直前に、友人や家族など、特定の個人に対して不自然な送金履歴がないかも厳しくチェックします。これは、自分の財産を他人の口座に移して隠そうとする財産隠しを疑うためです。

近年では、銀行振込だけでなく、PayPayなどのスマホ決済アプリ間での送金も調査の対象です。もし財産隠しが発覚した場合、それは単なるギャンブルよりもはるかに悪質な行為とみなされ、免責が認められる可能性は限りなくゼロに近くなります。

なぜバレる?「隠す」が自己破産で最悪の選択である理由

「それでも、うまくやれば隠し通せるのでは?」と思う気持ちも分かります。しかし、それがなぜ絶対に不可能なのか、そしてなぜ最悪の選択なのかを、法的な根拠をもとに説明します。

管財人には銀行照会など強力な調査権限がある

破産管財人は、提出資料の確認に加え、必要に応じて関係先(金融機関等)への照会を行うなどして、財産状況や取引内容を調査します。

これにより、あなたが申告しなかった隠し口座や、解約したはずの口座の過去の取引履歴も、全て管財人の知るところとなります。あなたが「隠した」と思っている情報は、管財人にとっては「調査すれば分かる」情報でしかないのです。

虚偽説明は「免責不許可事由」に直結する

自己破産において、裁判所が最も重視するのは「誠実さ」です。

ギャンブルをしてしまったこと自体は、もちろん反省すべき点です。しかし、それ以上に悪質なのは、その事実について「嘘をつく」という行為です。破産管財人や裁判所に対して虚偽の説明をすることは、それ自体が極めて重い免責不許可事由(破産法252条1項8号)に該当します。

皮肉なことに、「正直に話していれば裁量免責で助かったはずなのに、嘘をついたせいで免責不許可になってしまった」というケースは、決して少なくありません。「隠す」という選択は、自ら人生再建の道を閉ざす最悪の一手なのです。

(参考:e-Gov法令検索|破産法)

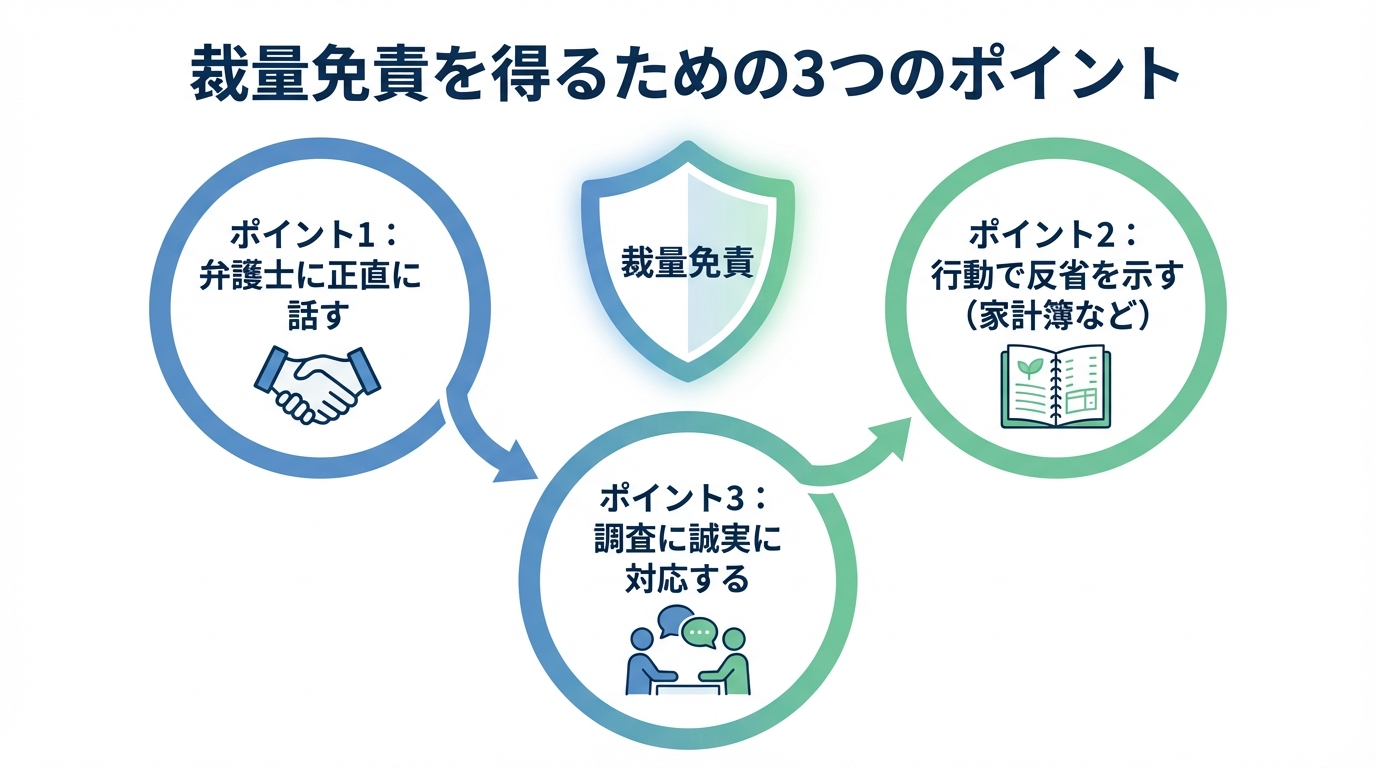

【北九州の実務】裁量免責を得るための3つの重要ポイント

では、どうすればギャンブルが原因の借金でも自己破産を成功させ、人生をリセットできるのでしょうか。ここからは、福岡地裁小倉支部の実務運用を踏まえた、裁量免責を得るための具体的な3つのポイントを解説します。これは、教科書的な知識ではなく、当事務所の弁護士が管財人として現場で見聞きしてきた実践的なアドバイスです。

「裁量免責」の運用では、特に①申立てに至る経緯の正直な申告、②手続き中の家計管理の改善、③管財人への誠実な協力姿勢が重視される傾向にあります。それは福岡地裁小倉支部も同様です。当事務所では、これらのポイントを押さえ、管財人や裁判所に反省の意が的確に伝わるよう、申立書類の作成から面談の準備まで、依頼者に寄り添いながら徹底的にサポートします。

ポイント1:弁護士に全てを正直に話す

これが全ての始まりであり、最も重要なポイントです。弁護士は、あなたの絶対的な味方です。私たちに嘘をつくメリットは何一つありません。むしろ、あなたにとって不利だと思われる情報(ギャンブルの具体的な内容、金額、隠していた借金など)こそ、私たちが最善の対策を立てるための最も重要な材料になります。

「私たちは管財人として調査する立場でもあるので、どこが問題になり、管財人から何を質問されるか事前に分かります。だからこそ、先回りして万全の準備ができるのです。」

これは、当事務所が大切にしているサポートの一つです。

ポイント2:真摯な反省を「行動」で示す(家計簿・反省文)

「反省しています」と口で言うのは簡単です。裁判所や管財人が見ているのは、その反省が具体的な「行動」に表れているかです。

特に、福岡地裁小倉支部の実務では、日々の家計簿を正確につけることが、生活再建への意欲を示す重要な証拠として扱われます。収入と支出をきちんと管理し、二度と借金に頼らない生活を送る姿勢を見せることが大切です。また、なぜギャンブルにのめり込んでしまったのか、今後どのように更生していくのかを自分の言葉で綴った反省文も、非常に重要な意味を持ちます。生活費の管理は、経済的更生の第一歩です。

ポイント3:管財人との面談・調査に誠実に対応する

自己破産手続きが始まると、破産管財人との面談が行われます。管財人はあなたを罰するためにいるのではありません。あなたの財産状況を調査し、債権者に公平に配当し、そして何より、あなたが経済的に更生する資格があるかを見極めるのが役割です。

面談では、借金の経緯や現在の生活について厳しい質問をされることもあるでしょう。しかし、そこで言い訳をしたり、嘘をついたりしてはいけません。たとえ耳の痛いことであっても、正直に事実を認め、反省の態度を示すことが、最終的にあなたの利益に繋がるのです。

ギャンブルでの自己破産に関するよくあるご質問(Q&A)

最後に、ギャンブルが原因の自己破産について、ご相談者様からよく寄せられる質問にお答えします。

Q. パチンコや競馬の借金でも本当に免責されますか?

A. はい、大半のケースで裁量免責が認められます。

特に福岡地裁小倉支部では、ギャンブルが原因であっても、正直に申告し、手続き中に真摯な反省の態度(家計簿の作成など)を示せば、免責を認める運用が定着しています。借金の理由がギャンブルだからといって、自己破産を諦める必要は全くありません。

Q. 管財人に通帳を見せないことはできますか?

A. できません。

自己破産の申立てでは、裁判所から預貯金通帳(写し)等の提出を求められるのが通常です。提出を拒否したり、一部の口座を隠したりすれば、それ自体が免責不許可事由となります。通帳(写し)や取引明細は、申立前の一定期間(目安として1~2年分程度。裁判所により異なります)の提出を求められることが多く、疑わしい点があれば追加資料の提出や説明を求められることもあります。全ての口座情報を正直に開示してください。その他の自己破産のよくあるご質問も参考にしてください。

Q. 家族にギャンブルの事実を内緒で手続きできますか?

A. 慎重に進めることは可能ですが、完全に隠し通すのは難しい場合があります。

特に同居のご家族がいる場合、家計全体の収支状況を裁判所に説明する必要があるため、ご家族の協力が不可欠になるケースが多いです。しかし、ご状況に応じて、できる限りご家族に知られずに手続きを進める方法を一緒に考えます。まずは一度、ご相談ください。詳しくは家族(同居者)に債務整理のことを知られたくない方へのページもご覧ください。

北九州でギャンブルの借金にお悩みなら、管財人経験のある弁護士へ

この記事を通じて、破産管財人がいかに厳しい視点で通帳を調査するか、そして、嘘や隠し事がどれほど致命的な結果を招くかをご理解いただけたかと思います。

同時に、正直に全てを打ち明け、誠実に手続きに臨めば、ギャンブルが原因の借金であっても、自己破産によって人生をやり直す道は決して閉ざされていないこともお分かりいただけたはずです。

私たち平井・柏﨑法律事務所は、北九州市小倉を拠点に、遠賀郡や行橋市など、周辺地域からも多くのご相談をいただいております。「調査する側」の視点を熟知しているからこそできる、的確で実践的なアドバイスがあります。どこが問題になるかを事前に把握し、万全の対策を講じることで、あなたの不安を安心に変えるお手伝いができます。

一人で悩まず、まずは無料相談で再スタートの一歩を

厳しい現実を知り、かえって不安が大きくなったかもしれません。しかし、それは解決に向けた正しい第一歩です。一人で抱え込んでいるだけでは、何も始まりません。

当事務所では、初回のご相談を60分無料でお受けしています。ご相談いただいたからといって、無理に依頼を勧めることは決してありません。まずはあなたの状況を整理し、どのような解決策があるのかを知るだけでも、気持ちが楽になるはずです。

お電話、メール、LINE、いずれの方法でもご予約いただけます。勇気を出して、再スタートへの一歩を踏み出してみませんか。私たちが、その一歩を全力でサポートします。

今すぐ、未来を変えるための行動を。

督促の電話におびえる日々から解放されましょう。

管財人経験のある弁護士が、あなたに最適な解決策をご提案します。

無料相談のご予約はこちら

北九州・小倉の法律事務所「平井・柏﨑法律事務所」で、暮らしに寄り添った法的サポートを行っています。債務整理、離婚問題や不倫慰謝料請求、交通事故など、身近な悩みに丁寧に耳を傾け、安心できる解決を目指しています。小倉駅から徒歩5分、アクセスも便利。地域のみなさまが気軽に相談できる場所でありたいと考えています。

債務整理で起こる本当の影響一覧|北九州の弁護士が全解説

債務整理で「人生が終わる」は誤解です

「債務整理をすると、全財産を失い、家族にも迷惑がかかって、もうまともな生活は送れないのではないか…」

借金問題で苦しむ多くの方が、このような深刻な不安を抱えてご相談に来られます。インターネット上には断片的な情報が溢れ、「債務整理=人生の終わり」といった極端なイメージが先行しているのかもしれません。

しかし、弁護士として断言できるのは、そのイメージは大きな誤解であるということです。

債務整理は、あなたの人生を終わらせるものでは決してありません。むしろ、借金の重圧から解放され、生活を再建するために国が認めた、正当な法的救済制度です。もちろん、一定期間の制約は生じますが、それはあくまで「再スタートを切るため」の一時的なものに過ぎません。

この記事では、債務整理によって「本当に起こること」と「実は起こらないこと」を、専門家の立場から一つひとつ丁寧に解説していきます。正しい知識を得ることで、過度な不安は解消され、ご自身にとって最善の道筋が見えてくるはずです。どうぞ、ご安心してお読みください。

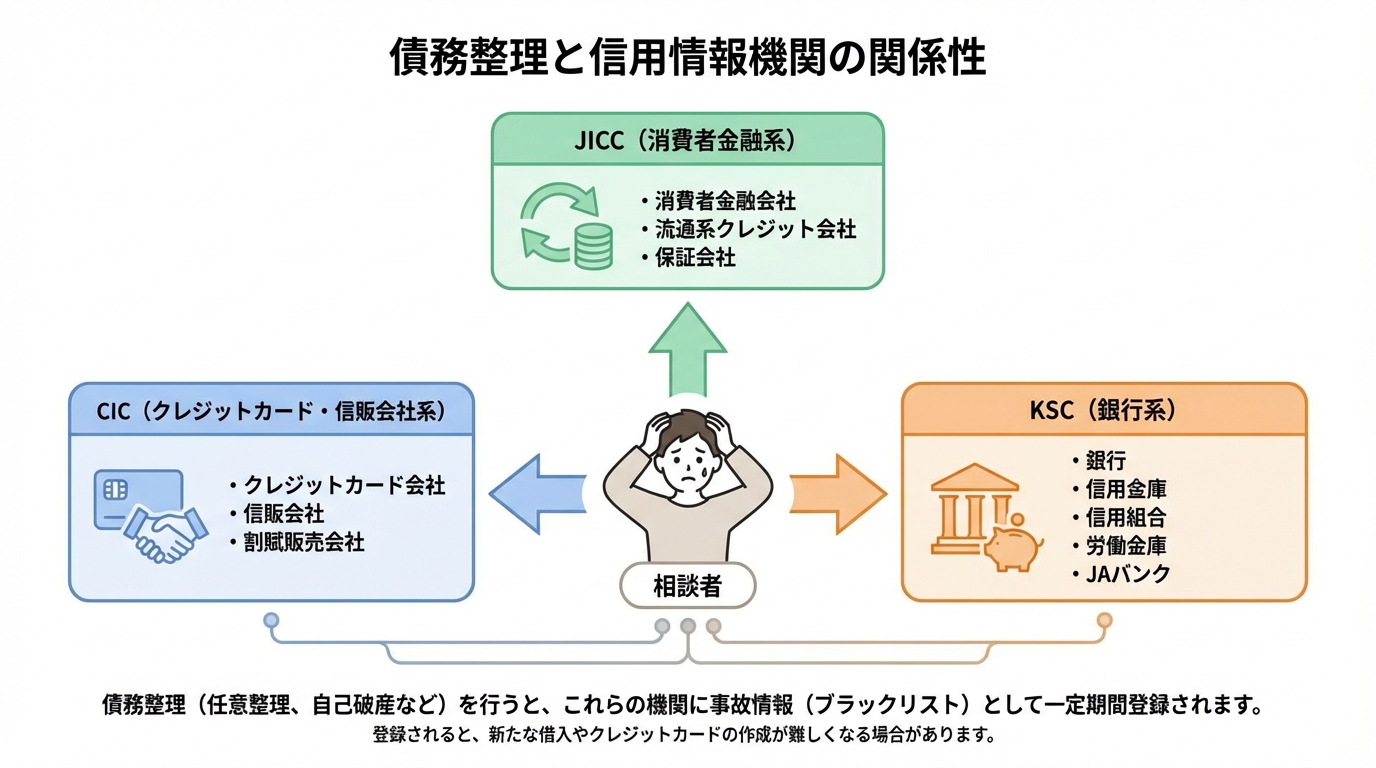

【最重要】信用情報(ブラックリスト)への影響と期間

債務整理を考える上で、ほとんどの方が最も心配されるのが「信用情報」、いわゆる「ブラックリスト」への影響でしょう。まずご理解いただきたいのは、「ブラックリスト」という名前のリストが物理的に存在するわけではない、ということです。

これは、個人のローンやクレジットカードの利用履歴を管理する「信用情報機関」に、債務整理を行ったという事実(事故情報)が登録される状態を指す俗称です。金融機関は、融資やカード発行の審査を行う際にこの情報を照会し、返済能力を判断します。

日本には、主に以下の3つの信用情報機関があり、それぞれ加盟している金融機関の種類が異なります。

- CIC(株式会社シー・アイ・シー):主にクレジットカード会社、信販会社、消費者金融などが加盟

- JICC(株式会社日本信用情報機構):主に消費者金融、信販会社などが加盟

- KSC(全国銀行個人信用情報センター):主に銀行、信用金庫、信用組合などが加盟

債務整理の種類で異なる登録期間(5年~7年)

事故情報が登録される期間は、どの債務整理手続きを選択するかによって異なります。ご自身の状況がどのケースに当てはまるか、冷静に把握することが重要です。どの手続きが最適かについては、借金の総額や家計の状況によって変わるため、自己破産・任意整理・個人再生の違いを理解した上で専門家と相談することをお勧めします。

| 手続きの種類 | CIC | JICC | KSC |

|---|---|---|---|

| 任意整理 | 完済から5年 | 完済から5年 | – |

| 個人再生 | 契約終了日(完済日・免責確定等により終了として登録された日)から5年以内 | 契約終了日(完済日・免責確定等により終了として登録された日)から5年以内 | 当該決定日から7年を超えない期間 |

| 自己破産 | 契約終了日(完済日・免責確定等により終了として登録された日)から5年以内 | 契約終了日(完済日・免責確定等により終了として登録された日)から5年以内 | 当該決定日から7年を超えない期間 |

※上記はあくまで目安であり、情報の登録・抹消のタイミングは各機関や金融機関の運用によって異なる場合があります。

信用情報の登録で具体的にできなくなること

信用情報に事故情報が登録されている期間中は、主に以下のような行為が困難になります。これは、金融機関から「返済能力に懸念がある」と判断されるためです。

- クレジットカードの新規作成、更新、利用

- 新たなローンの契約(住宅ローン、自動車ローン、教育ローン、カードローンなど)

- スマートフォンの端末代金の分割払い

- 他人の借金の保証人・連帯保証人になること

ただし、裏を返せば、これは「新たな借金ができない期間」とも言えます。この期間を利用して家計をしっかりと立て直し、堅実な金銭感覚を身につけることが、生活再建における重要なステップとなります。

仕事(職場)への影響は原則ない【自己破産は例外】

「債務整理が原因で、会社をクビになるのではないか?」これも非常に多くいただくご質問ですが、結論から言うと、その心配はほとんどありません。

任意整理や個人再生の場合、手続きは弁護士と裁判所(個人再生の場合)、債権者との間で進められ、職場に連絡がいくことは通常ありません。会社が従業員の信用情報を照会することもありませんので、職場に知られることなく手続きを進めることが可能です。

唯一の例外は、自己破産の手続き中に一部の職業で「資格制限」が生じる点です。例えば、弁護士、司法書士、税理士といった士業や、警備員、生命保険募集人などが該当します。しかし、この制限は手続き中の数ヶ月間に限られ、免責許可決定(借金の支払いが免除されること)が確定すれば復権し、再びその職業に就くことができます。生涯にわたって資格を失うわけではありません。

会社に知られずに手続きを進める方法

プライバシーを守りながら手続きを進めるために、弁護士への依頼は極めて有効です。弁護士に依頼すると、まず「受任通知」という書面を各債権者に送付します。債権者の種別や取引内容によって取扱いは異なりますが、少なくとも貸金業者等(貸金業法の規制対象)では、受任通知が到達した後、正当な理由なく本人へ直接連絡することが制限されるのが一般的です。

その後のやり取りはすべて弁護士が窓口となり、裁判所からの書類も事務所宛に送付してもらうなど、ご家族や職場に知られるリスクを最小限に抑えるための配慮が可能です。督促の電話や郵便物から解放されるだけでも、精神的な負担は大きく軽減されるはずです。

家族への影響は「保証人」かどうかが最大の焦点

ご自身の問題で家族に迷惑をかけたくない、というお気持ちは痛いほど分かります。しかし、原則として借金はあくまで個人の問題であり、あなたが債務整理をしても、家族が直接的な影響を受けることはありません。

具体的には、以下のような心配は不要です。

- 家族があなたの代わりに返済義務を負うことはない

- 家族の信用情報に傷がつくことはない

- 家族名義の預貯金や財産が差し押さえられることはない

- 子どもの進学や就職に影響が及ぶことはない

法律上、生計を共にしていても、親子や夫婦は別人格です。そのため、家族に知られずに債務整理を進めることも、手続きの種類によっては可能です。

家族が保証人になっている場合の注意点

唯一、細心の注意が必要なのは、家族があなたの借金の「保証人」や「連帯保証人」になっているケースです。この場合、あなたが債務整理を行うと、債権者は保証人である家族に対して一括での返済を求めてきます。これは保証人としての法的な義務であり、避けることはできません。

もし家族が保証人になっている借金がある場合は、債務整理に着手する前に必ずそのご家族と話し合う必要があります。場合によっては、保証人であるご家族も一緒に債務整理を検討する必要が出てくるかもしれません。このようなデリケートな問題こそ、弁護士が間に入ることで、感情的な対立を避け、最適な解決策を一緒に見つけ出すお手伝いができます。

持ち家や車など家族共有の財産はどうなるか

自己破産や個人再生を検討する際、持ち家や車といった生活の基盤となる財産の行方は大きな関心事です。特に北九州地域では、車が生活必需品であるご家庭も少なくありません。

手続きによって財産の扱いは異なりますが、必ずしもすべてを失うわけではありません。

- 個人再生の場合:「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」を利用すれば、住宅ローンはそのまま返済を続け、他の借金だけを大幅に減額することで、マイホームを守りながら生活を再建できる可能性があります。

- 自己破産の場合:一定額以上の価値がある財産は手放す必要がありますが、ローンのない車で、かつ査定額が20万円程度までであれば、手元に残せる運用が福岡地方裁判所小倉支部などでは一般的です。

どのような債務整理で財産を守る方法があるかは、個別の状況によって大きく異なります。諦めてしまう前に、ぜひ一度ご相談ください。

賃貸住宅への影響|審査は保証会社の種類が鍵

「今住んでいるアパートを追い出されるのでは?」「もう新しい部屋は借りられない?」といった住まいに関する不安も深刻です。これについても、正確な知識を持つことが大切です。

まず、現在お住まいの賃貸物件については、家賃をきちんと支払い続けている限り、債務整理を理由に大家さんから退去を求められることはありません。

問題となるのは、債務整理後に新たに賃貸契約を結ぶ際の入居審査です。ここで鍵を握るのが、「家賃保証会社」の種類です。

審査が厳しい「信販系保証会社」とは

家賃保証会社の中には、「信販系」と呼ばれる会社(例:オリコ、ジャックス、エポスなど)があります。これらはクレジットカード会社やそのグループ会社であるため、入居審査の際に個人の信用情報を必ず照会します。そのため、債務整理後で事故情報が登録されている期間は、信販系の保証会社が必須の物件の審査に通ることは極めて困難になります。

審査に通る可能性がある物件の探し方

では、住む場所がなくなってしまうのかというと、そんなことはありません。以下の方法で、審査に通る物件を見つけることは十分に可能です。

- 独立系の保証会社を利用する物件を探す:保証会社には、信用情報を照会しない「独立系」の会社も多数存在します。不動産会社に事情を話し、独立系の保証会社を利用できる物件を紹介してもらいましょう。

- 連帯保証人を立てる:親族などに連帯保証人になってもらうことで、保証会社が不要な物件や、審査に通りやすくなる物件があります。

- 公営住宅やUR賃貸住宅を検討する:これらの物件は、入居審査で信用情報を照会されることがなく、収入などの条件を満たせば契約が可能です。

正直に状況を不動産会社に伝えた方が、結果的にスムーズに物件が見つかるケースも多いです。誠実な対応を心がけましょう。

携帯電話・スマホへの影響|分割払いは困難に

現代生活に欠かせないスマートフォンへの影響も気になるところです。結論から言うと、通信契約そのものは、料金を滞納していなければ債務整理後も問題なく継続できます。

最も大きな影響が出るのは、新しい機種を購入する際の「端末代金の分割払い」です。これはローン契約の一種と見なされるため、信用情報が照会され、審査に通らなくなります。機種変更をしようとして、初めて債務整理の影響を実感したという方も少なくありません。

機種変更や新規契約はどうすればよいか

分割払いが利用できない場合でも、携帯電話を使い続ける方法はあります。

- 一括払いで購入する:貯金をして、現金またはデビットカードで端末を一括購入します。

- 中古端末を利用する:状態の良い中古端末を購入し、SIMカードを差し替えて利用すれば、コストを抑えられます。

- 家族名義で契約してもらう:家族に分割払いで購入してもらい、その端末を利用するという方法もあります(ただし、支払いの管理はしっかりと行う必要があります)。

- 10万円以下の端末を選ぶ:端末代金が高額(例:10万円超)になる場合は、取引形態によって支払可能見込額調査などが求められ、結果として分割購入が難しくなることがあります。一方で、10万円以下でも事業者の審査により分割払いが利用できない場合はあります。

このように、工夫次第で対処は可能です。慌てずにご自身に合った方法を検討しましょう。

【一覧表】債務整理で変わること・変わらないこと

これまで解説してきた内容を一覧表にまとめました。複雑に感じられた情報も、こうして整理すると、影響の全体像が明確になるかと思います。

| 項目 | 影響があること(変わること) | 影響がないこと(変わらないこと) |

|---|---|---|

| 信用情報 | 一定期間(5~7年)、事故情報が登録される(いわゆるブラックリスト状態) | 期間が経過すれば事故情報は抹消される。一生残るわけではない |

| ローン・クレジット | 新規の借入、カード作成、分割払いが困難になる | デビットカードやプリペイドカード、家族カードの利用は可能 |

| 仕事 | 【自己破産のみ】手続き中、一部の資格・職業に制限がかかる | 債務整理を理由に解雇されることはない。職場に知られることも原則ない |

| 家族 | 家族が保証人の場合、その家族に請求がいく | 保証人でない限り、家族に返済義務はない。家族の信用情報にも影響しない |

| 住居(賃貸) | 新規契約時、信販系の保証会社の審査に通りにくくなる | 家賃を滞納しなければ、今住んでいる家を追い出されることはない |

| 携帯電話 | 端末代金の分割払いが困難になる | 通信契約そのものは継続できる。一括購入や中古端末の利用は可能 |

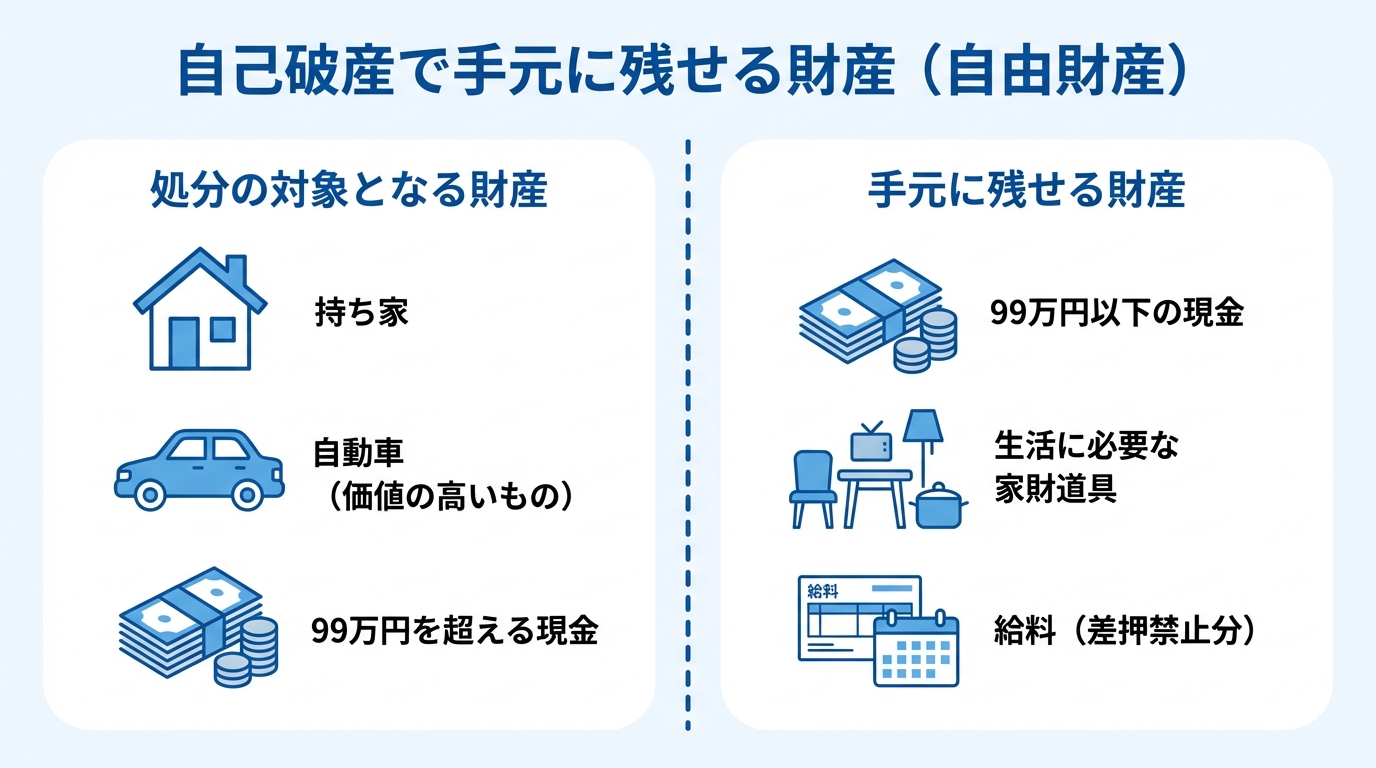

| 財産 | 【自己破産】高価な財産は手放す必要がある | 生活に必要な最低限の財産(家具・家電など)は手元に残せる |

債務整理の影響に関するよくあるご質問(Q&A)

ここでは、ご相談者様から特によく寄せられる質問について、Q&A形式でお答えします。

Q1. 債務整理の相談をしただけでブラックリストに載りますか?

A. いいえ、相談しただけでは信用情報に登録されることは一切ありません。

信用情報に登録されるのは、債権者(登録会社)から信用情報機関に「延滞」「債務整理」等の取引事実が登録された場合です。相談や問い合わせをしただけで、信用情報に登録されることはありません。借金問題は、一人で悩んでいる時間が長引くほど状況が悪化しがちです。まずはお気軽に、無料相談をご利用ください。

Q2. 家族に内緒で債務整理をすることは可能ですか?

A. 手続きの種類や状況によりますが、可能です。

特に、裁判所を介さず債権者と直接交渉する「任意整理」は、同居のご家族に知られずに手続きを完了できる可能性が最も高い方法です。一方で、自己破産や個人再生では、家計全体の状況を裁判所に報告する必要があるため、同居家族の給与明細などの書類提出にご協力いただく場面が出てくることがあります。ご事情を伺った上で、最適な進め方をご提案します。

Q3. 自己破産をすると選挙権はなくなりますか?

A. いいえ、なくなりません。

自己破産をしても、選挙権や被選挙権といった公民権が制限されることは一切ありません。これは、戸籍や住民票に債務整理の事実が記載されることがないのと同じです。日常生活における基本的な権利が奪われることはありませんので、ご安心ください。

Q4. 北九州市在住です。地元の弁護士に頼むメリットは何ですか?

A. 地域の実情に即した、きめ細やかな対応が可能です。

私たちのように北九州市に根ざした弁護士は、自己破産や個人再生を管轄する福岡地方裁判所小倉支部や行橋支部の運用実態や傾向を熟知しています。これにより、手続きをスムーズに進め、よりご依頼者様の希望に沿った解決を目指すことが可能です。また、対面でのご相談がしやすく、生活再建に向けた長期的なサポートが受けやすい点も大きなメリットです。

まとめ|不安な点は弁護士に相談して正確な情報を

この記事を通じて、債務整理がもたらす影響の多くは、一時的な制約であり、「人生の終わり」を意味するものではないことをご理解いただけたかと思います。むしろ、法的な手続きに則って借金問題を根本的に解決し、新たな一歩を踏み出すための、前向きな選択肢なのです。

私がこれまで北九州市やその近郊(中間市、行橋市など)で担当してきた多くの案件でも、最初は不安でいっぱいだったご相談者様が、手続きを終える頃には督促のプレッシャーから解放され、晴れやかな表情を取り戻されています。

もちろん、個別の状況によって最適な解決策は異なります。インターネットの情報だけで判断するのではなく、まずは専門家である弁護士にご相談ください。平井・柏﨑法律事務所では、借金問題に関する初回のご相談は無料です。弁護士が受任し、受任通知が債権者に到達すれば、以後の督促が止まることが一般的です。

一人で抱え込まず、まずは勇気を出してお問い合わせください。私たちが、あなたの生活再建を全力でサポートします。

本記事は一般的な情報提供を目的とするものであり、個別の事案に対する法的アドバイスを構成するものではありません。具体的な状況については、必ず弁護士にご相談ください。

最終更新日:2026年01月08日

北九州・小倉の法律事務所「平井・柏﨑法律事務所」で、暮らしに寄り添った法的サポートを行っています。債務整理、離婚問題や不倫慰謝料請求、交通事故など、身近な悩みに丁寧に耳を傾け、安心できる解決を目指しています。小倉駅から徒歩5分、アクセスも便利。地域のみなさまが気軽に相談できる場所でありたいと考えています。

60代・70代の債務整理|年金だけでは返済できない方へ 北九州・小倉の弁護士が解説

60代・70代で借金にお悩みの方へ。年金生活での返済は限界では?

長年勤め上げた会社を退職し、ようやく穏やかな生活が送れると思っていた矢先、予期せぬ出費や収入の減少で、借金の返済が重くのしかかっていませんか。

退職による収入の減少、ご自身やご家族の医療費・介護費用の増大、あるいは若い頃からの借金が整理できないまま今日に至る…60代、70代になってから借金問題に直面される方は、決して少なくありません。「年金だけでは、とても返済を続けられない」という切実な悩みは、決してあなた一人だけのものではありません。

「この歳になって自己破産なんて…」「家族に迷惑がかかるのでは」「世間体が悪い」と、誰にも相談できず、一人で抱え込んでしまってはいないでしょうか。しかし、そのお悩みは法的な手続きによって解決できる可能性があります。

この記事では、年金を受給されている60代・70代の方々が、借金の悩みから解放され、安心して老後の生活を送るための「債務整理」という選択肢について、北九州市で数多くのご相談をお受けしてきた弁護士が、専門的な視点から分かりやすく解説します。読み終える頃には、あなたの未来を照らす具体的な道筋が見えているはずです。

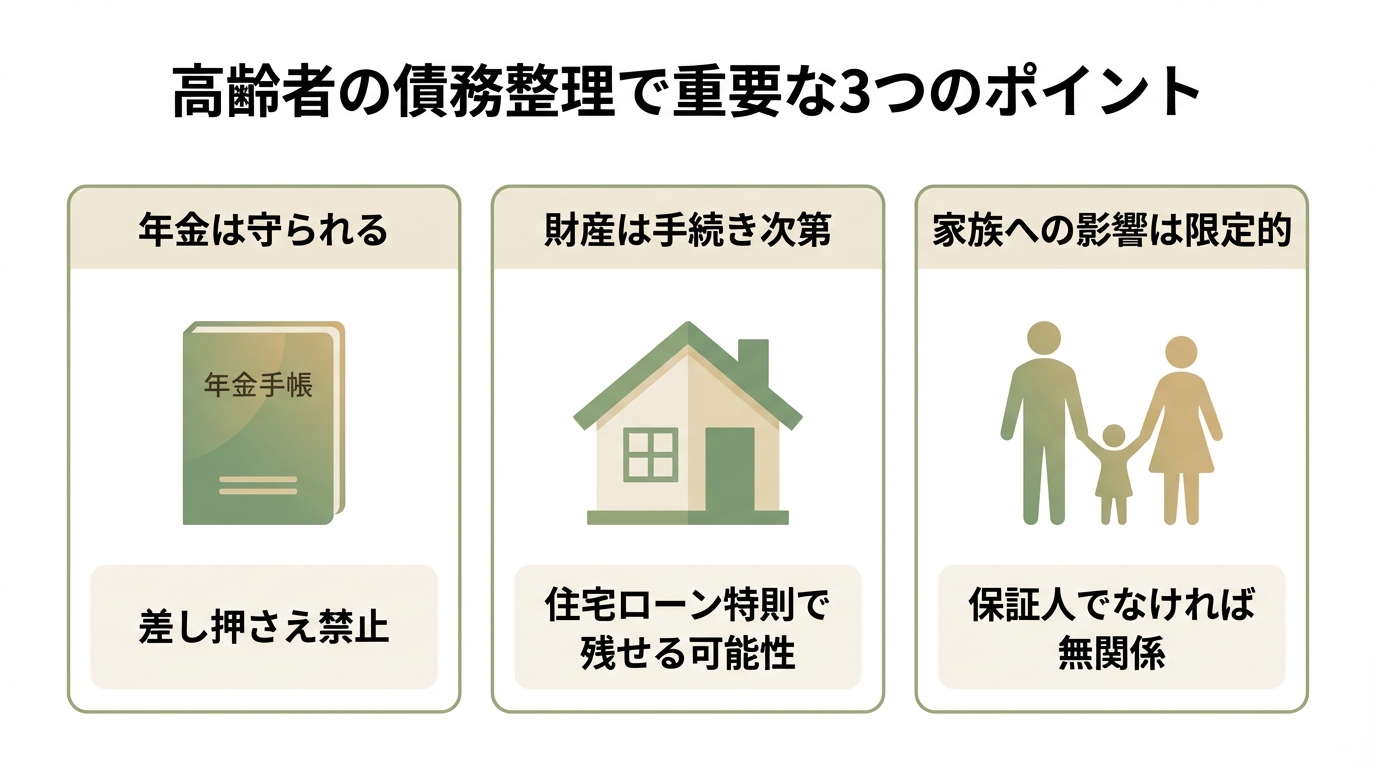

高齢者の債務整理で最も重要な3つのポイント

債務整理、特に自己破産と聞くと、多くの方が「すべてを失ってしまうのではないか」という漠然とした不安を抱かれます。しかし、法律は生活の再建を目指す方を保護するためにあります。まずは、皆さまが最も心配されている3つの点について、結論からお話しします。

ポイント1:年金は守られます。自己破産をしても受給権はなくなりません

多くの方が最も懸念されるのが、「自己破産をしたら、これまで受け取っていた年金がもらえなくなるのではないか」という点でしょう。どうぞご安心ください。自己破産をしても、公的年金(国民年金、厚生年金など)の受給権そのものがなくなることはありません。ただし、年金が口座に振り込まれた後は、預貯金として差し押さえ等の対象となる可能性があるため注意が必要です。

これらの年金受給権は、法律によって「差押禁止財産」と定められており、債権者が差し押さえることも、破産手続きの中で処分されることもありません。手続き後も、これまで通り年金を受け取りながら生活を再建していくことができます。これは、年金があなたの最低限の生活を保障するための重要な権利だからです。

ポイント2:持ち家などの財産がどうなるかは手続きによります

長年住み慣れたご自宅や、万が一のために備えてきた生命保険など、大切な財産がどうなるのかも大きな心配事かと思います。これについては、どの債務整理手続きを選択するかによって扱いが異なります。

- 自己破産の場合:原則として、不動産や一定以上の価値がある財産(多額の預貯金や、解約返戻金が一定以上ある生命保険など)は処分され、債権者への配当に充てられる可能性があります。具体的な基準や扱いは裁判所の運用や事案により異なります。

- 個人再生の場合:「住宅ローン特則」という制度を利用することで、住宅ローン以外の借金を大幅に減額しつつ、持ち家を手元に残せる可能性があります。

つまり、状況によってはご自宅を守りながら借金問題を解決できる道もあるのです。どのような債務整理で財産を守れるかは個別の事情によりますので、諦めてしまう前に一度、専門家にご相談ください。

ポイント3:原則、ご家族に直接的な影響はありません

「自分が破産することで、子どもや孫の将来に影響が出てしまうのではないか…」と、ご自身の事以上に心を痛めていらっしゃる方も多いでしょう。債務整理は、あくまで借金をされたご本人の問題です。ご家族が保証人になっていない限り、たとえ配偶者やお子さまであっても返済の義務を負うことはありません。

ご家族の財産が処分されたり、お子さまの就職や結婚に影響したりすることもありません。ただし、ご家族が借金の保証人・連帯保証人になっている場合は、その方に請求がいくことになります。その場合は、保証人であるご家族も一緒に債務整理を検討するなど、別の対策が必要となります。自己破産が家族に与える影響については、状況に応じた丁寧な説明が必要ですので、正直にお話しいただくことが解決への第一歩です。

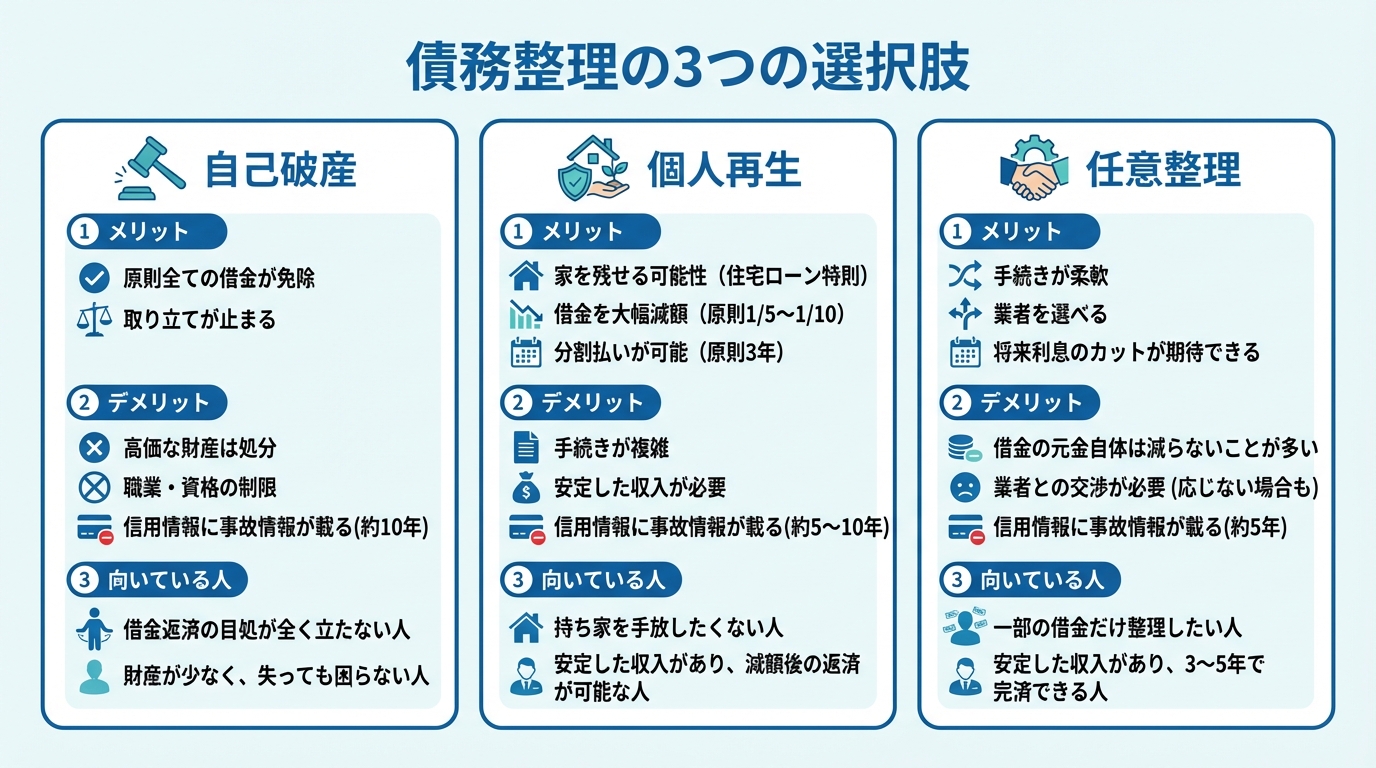

年金受給中の高齢者が選べる3つの債務整理方法

債務整理には、主に「自己破産」「個人再生」「任意整理」の3つの方法があります。それぞれに特徴があり、あなたの収入状況、財産の有無、そして何より「どのような生活を再建したいか」によって最適な選択肢は異なります。ここでは、年金を受給されている高齢者の方の視点から、それぞれのメリットと注意点を解説します。

① 自己破産|返済義務をなくし、生活をゼロから再建する

自己破産は、裁判所に申し立て、支払い不能であることを認めてもらうことで、原則としてすべての借金の支払い義務を免除(免責)してもらう手続きです。年金収入だけでは返済の目処が立たない高齢者の方にとっては、借金の呪縛から完全に解放され、残りの人生を経済的な不安なく穏やかに過ごすための、最も有効な再スタートの方法となるケースが多くあります。

一定の財産を失う、一部の職業に一定期間就けなくなるなどのデメリットはありますが、高齢者の場合、新たにローンを組む必要性も低いことが多く、デメリットの影響は限定的かもしれません。自己破産が認められないケースも稀にありますが、ほとんどの場合は手続きを完了できます。北九州市にお住まいの方であれば、福岡地方裁判所小倉支部で手続きを進めることになります。

② 個人再生|持ち家を残しつつ、借金を大幅に減額する

個人再生は、裁判所の認可を得て、法律上の基準(最低弁済額や清算価値など)に従って借金を大幅に圧縮し、圧縮後の金額を原則3年(最長5年)で分割返済していく手続きです。借金額や財産状況によっては、5分の1程度まで減額できる場合もあります。最大のメリットは、「住宅ローン特則」を利用することで、住宅ローンを支払い続けながら持ち家を手元に残せる可能性がある点です。

ただし、個人再生は手続き後も返済が続くため、年金などの安定的かつ継続的な収入があることが条件となります。年金収入だけで再生計画に基づく返済を継続できるか、慎重な判断が必要です。ご自身の収入状況で個人再生が可能かどうか、専門家による詳細なシミュレーションが不可欠です。

③ 任意整理|特定の借金のみを整理し、影響を最小限に抑える

任意整理は、裁判所を通さず、弁護士が債権者(貸金業者など)と直接交渉し、将来利息のカットや返済期間の延長(通常3~5年)を合意することで、月々の返済負担を軽減する手続きです。

保証人がついている借金や、自動車ローンなどを除外して手続きできる柔軟性がメリットです。しかし、任意整理は元金そのものが減るわけではありません。そのため、年金収入だけでは元金の返済すら難しい高齢者の方のケースでは、根本的な解決に至らないことも少なくありません。任意整理は、比較的借金額が少なく、あと少しで完済が見込める場合に有効な選択肢と言えるでしょう。

どの手続きがご自身の状況に最も適しているか、より詳しく知りたい方は、以下の記事もご参照ください。

【弁護士が解説】60代・70代の債務整理で特に注意すべきこと

福岡地方裁判所小倉支部における自己破産・個人再生事件を多数担当し、また、裁判所から選任される破産管財人として多くの事案に関与してきた実務経験から申し上げますと、高齢者の方の手続きでは、特に注意深く進めなければならない点がいくつかございます。これらは、手続きの成否を分ける重要なポイントです。

退職金の扱いや財産隠しを疑われないための正直な申告

自己破産を申し立てる直前、あるいは数年前に退職金を受け取っている場合、その使途について裁判所(特に破産管財人)は非常に厳しく調査します。

例えば、受け取った退職金を特定の金融機関への返済だけに充ててしまったり(偏頗弁済)、慌ててお子さまやお孫さま名義の口座に移したりする行為は、「財産隠し」と見なされ、最悪の場合、借金の免責が認められないという深刻な事態を招く恐れがあります。

「少しでも家族に財産を残したい」というお気持ちは痛いほど分かりますが、それが裏目に出てしまっては元も子もありません。財産の状況については、ありのままを正直に弁護士にお話しいただくことが、結果的にあなたとご家族を守ることにつながります。

生命保険の解約返戻金も財産と見なされる

長年かけ続けてきた生命保険も、注意が必要です。解約した際に戻ってくるお金(解約返戻金)が一定額(多くの裁判所では20万円)を超える場合、それは「財産」と見なされ、自己破産手続きでは原則として解約し、返戻金を債権者への配当に充てる必要があります。

しかし、「自由財産の拡張」という手続きを裁判所に申し立てることで、特別な事情があれば保険を解約せずに済むケースもあります。ご自身で「この保険は大丈夫だろう」と判断してしまったり、慌てて解約や名義変更をしたりする前に、必ず弁護士にご相談ください。適切な対処法を一緒に考えさせていただきます。

判断能力の低下が懸念される場合は成年後見制度の利用も

これは非常にデリケートな問題ですが、もしご本人に認知症の症状が見られるなど、物事を適切に判断する能力(判断能力)に不安がある場合、債務整理という複雑な法的手続きを有効に進めることが難しくなります。

そのようなケースでは、ご家族の協力を得て家庭裁判所に申し立て、ご本人の財産管理や法的手続きを代理で行う「成年後見人」を選任する必要があります。成年後見人が選任されることで、ご本人の権利を守りながら、適正に債務整理手続きを進めることが可能になります。これは、他の事務所ではあまり触れられないかもしれませんが、高齢化社会において避けては通れない、非常に重要な視点です。

債務整理後の生活再建|年金と生活保護で安心して暮らすために

債務整理は、決して人生の終わりではありません。むしろ、借金の重荷から解放され、穏やかな老後を送るための新たな始まりです。手続き後の生活について、具体的な安心材料を知っておきましょう。

自己破産をしても生活保護の受給は可能です

「自己破産をしたら、生活保護は受けられないのでは?」というご質問をよく受けますが、これは誤解です。自己破産と生活保護は全く別の制度であり、自己破産をしたこと自体が、生活保護の申請において直ちに不利に扱われるものではありません。生活保護は、収入や資産等が最低生活費を下回るかどうか等の要件により判断されます。

むしろ、借金の返済義務がなくなることで家計が健全化し、年金収入だけでは最低生活費に満たない場合に、生活保護の要件を満たしやすくなることさえあります。また、法テラスの民事法律扶助制度を利用すれば、弁護士費用等を立て替えてもらえる場合があります。生活保護を受給されている方は、返済(償還)が猶予されたり、事件終結後に償還免除の申請ができたりする場合がありますが、免除が自動的に認められる制度ではなく、要件・審査があります。経済的な心配をせずに、専門家のサポートを受ける道が用意されています。

北九州市の公的相談窓口も活用しましょう

法律問題だけでなく、日々の暮らし全般にわたる不安がある場合、弁護士事務所の他にも頼れる場所があります。北九州市には、消費生活センターや各区役所の相談窓口、社会福祉協議会など、生活上の困りごとを相談できる公的な窓口が設置されています。

私たち弁護士は法的な側面からあなたをサポートしますが、こうした公的機関と連携することで、より多角的にあなたの生活再建を支えることができます。一人で悩まず、利用できる制度は積極的に活用しましょう。

北九州・小倉で債務整理をお考えなら、まず弁護士へご相談を

ここまでお読みいただき、債務整理があなたの未来を切り拓くための前向きな選択肢であることをご理解いただけたかと思います。しかし、どの手続きが最適か、ご自身の財産はどうなるのか、といった具体的な判断は、法律の専門家でなければ困難です。勇気を出して、まずは専門家である弁護士に相談してみませんか。

当事務所は、北九州市(小倉北区・小倉南区・八幡東区・八幡西区・戸畑区・門司区・若松区)や行橋市・中間市といった近郊の地域で、これまで数多くの高齢者の方の債務整理相談をお受けしてきました。豊富な実務経験に基づき、あなたにとって最善の解決策をご提案します。

メリット1:受任通知で金融機関からの督促がすぐに止まります

弁護士にご依頼いただくことで得られる、最も即効性のあるメリット。それは、私たちがご依頼を受けた直後に、各債権者へ「受任通知」という書類を発送することです。この通知が届けば、貸金業法に基づき、受任通知が届いた貸金業者からあなたへの直接の電話や手紙による取り立ては、原則として法律で禁止されます。

鳴りやまない電話や、郵便受けを見るたびに感じていた精神的なプレッシャーから解放され、落ち着いて今後の生活再建について考える時間を取り戻すことができます。この督促の停止だけでも、「もっと早く相談すればよかった」とおっしゃる方は少なくありません。

メリット2:あなたに最適な手続きを法的に判断し、すべて代行します

債務整理の手続きには、専門的な知識と多くの書類作成、裁判所や債権者との複雑なやり取りが伴います。これらをご高齢の方がご自身で行うのは、心身ともに大変なご負担です。弁護士にご依頼いただければ、あなたのお話や状況を丁寧にお伺いした上で、法的な観点から最も有利な解決策をご提案し、煩雑で困難な手続きのすべてをあなたに代わって行います。あなたは安心して、これからの生活のことだけを考えてください。

【初回相談60分無料】今すぐご相談ください

「弁護士に相談したいけれど、費用が心配…」という方もご安心ください。当事務所では、借金問題に関する初回のご相談は60分無料でお受けしております。また、弁護士費用の分割払いにも柔軟に対応しております。

ご相談いただいたからといって、無理に依頼を勧めることは決してありません。まずはあなたの現状と不安をお聞かせください。これ以上、一人で悩む時間を終わりにしませんか。私たちと一緒に、穏やかな明日への第一歩を踏み出しましょう。

高齢者の債務整理に関するよくあるご質問

Q1. 自己破産をしたら、賃貸アパートから追い出されますか?

A. 自己破産をしたことだけで直ちに明渡しになるとは限りません。もっとも、賃貸借契約の扱いは事案や契約関係(家賃の支払状況、保証会社の有無、破産手続の進行等)によって結論が変わり得ます。具体的には個別に確認が必要ですので、早めに弁護士へご相談ください。

Q2. 息子が保証人になっている奨学金があります。どうなりますか?

A. これは非常に重要な点です。あなたが自己破産をすると、奨学金の返済義務は保証人である息子さんに一括で請求されることになります。このような場合は、あなただけが自己破産するのではなく、任意整理を選択して奨学金を手続きから外す、あるいは息子さんの返済能力も考慮した上で最適な解決策を探る必要があります。

Q3. 税金や健康保険料も自己破産でなくなりますか?

A. いいえ、税金(住民税、固定資産税など)や国民健康保険料、介護保険料といった公租公課は、自己破産をしても支払い義務がなくならない「非免責債権」に分類されます。これらの支払いが難しい場合は、別途、市役所などの担当窓口へ行き、分割での納付(分納)などを相談する必要があります。詳しくは税金の滞納と自己破産についてもご確認ください。

Q4. 弁護士に依頼するお金がありません。どうすればよいですか?

A. 費用の心配で相談をためらわないでください。前述の通り、当事務所では初回相談を無料で行っています。また、すぐに費用をご用意できない方のために、分割でのお支払いにも対応しておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

北九州・小倉の法律事務所「平井・柏﨑法律事務所」で、暮らしに寄り添った法的サポートを行っています。債務整理、離婚問題や不倫慰謝料請求、交通事故など、身近な悩みに丁寧に耳を傾け、安心できる解決を目指しています。小倉駅から徒歩5分、アクセスも便利。地域のみなさまが気軽に相談できる場所でありたいと考えています。

税金滞納と自己破産|差し押さえ・免責との関係を北九州・小倉の弁護士が解説

税金滞納と自己破産|まず知るべき2つの原則

税金や国民健康保険料、年金保険料の支払いが追いつかず、消費者金融からの借金も膨らんでしまい、「もう自己破産しかない」とお考えかもしれません。しかし、役所からの督促状を前に、「自己破産すれば、この税金の支払いもゼロになるのだろうか?」という疑問と不安が頭をよぎるのではないでしょうか。

最初に、厳しい現実と、それでも残された希望について、最も重要な2つの原則からお話しします。この2つを理解することが、あなたの生活再建に向けた第一歩となります。

原則1:税金・国保・年金は自己破産でも免除されない

自己破産の最大の目的は、裁判所に「免責許可決定」を出してもらい、借金の支払義務を免除してもらうことです。しかし、すべての支払義務が免除されるわけではありません。税金、国民健康保険料、年金保険料といった「公租公課」は、「非免責債権」と呼ばれ、自己破産をしても支払義務が残ります。

なぜなら、これらは個人の利益のための借金とは異なり、社会全体を支えるための公的な負担金だからです。もし自己破産で簡単に免除されてしまうと、社会保障制度や行政サービスが成り立たなくなってしまいます。そのため、自己破産しても税金の支払義務はなくならないのです。この点は、破産法という法律で明確に定められています。

原則2:滞納があっても自己破産を申立てるメリットはある

「税金が免除されないなら、自己破産なんて意味がないじゃないか」と感じるかもしれません。しかし、それは早計です。税金滞納がある場合でも、自己破産には生活を立て直すための大きなメリットが存在します。

例えば、税金の滞納が50万円、消費者金融やカードローンなどの借金が450万円、合計500万円の負債を抱えているケースを考えてみましょう。

自己破産手続によって免責が許可されれば、450万円の借金の支払義務がゼロになります。これにより、これまで借金の返済に充てていたお金を、滞納している税金の支払いに充てることができるようになります。つまり、自己破産は、税金の支払いに集中できる環境を整え、現実的な返済計画を立てるための有効な手段なのです。税金以外の借金も抱えている場合は、自己破産や他の債務整理を検討する価値は十分にあります。

【危険】税金滞納を放置するとどうなる?滞納処分の流れ

税金や保険料の滞納を放置してしまうと、最終的に「滞納処分」、つまり財産の差し押さえが実行されます。これは裁判所の判決などを必要とせず、行政機関の権限で強制的に行われる非常に強力な手続きです。その流れを知り、手遅れになる前に行動することの重要性を理解してください。

ステップ1:督促状・催告書の送付

納期限を過ぎても支払いがない場合、まず役所から「督促状」や「催告書」が送られてきます。これは単なる「お知らせ」ではありません。法律に基づく手続きの開始を告げる、極めて重要な通知です。この段階で無視を続けると、事態は次のステップへと進んでしまいます。

ステップ2:財産調査の開始

督促しても支払いがない場合、行政機関は法律に基づき、あなたの財産を調査する権限を持っています。勤務先に給与額を照会したり、銀行に預金残高を問い合わせたりすることが、あなたの許可なく行われます。不動産や生命保険なども調査の対象となり、あなたの財産状況はすべて把握されることになります。

ステップ3:差押えの実行

財産調査で差し押さえるべき財産が見つかると、いよいよ「差押え」が実行されます。特に生活への影響が大きいのは以下の2つです。

- 給与差押え:勤務先から支払われる給与の一部が、直接役所に納付されます。税金等の滞納による給与差押えの金額は、税金・社会保険料等の控除や生活維持に必要な一定額などを踏まえて算定され、一般の借金の差押えでよく言われる「手取りの4分の1」とは計算方法が異なります。滞納分が完済されるまで続くことがあり、会社にも滞納の事実が知られてしまいます。

- 預貯金差押え:銀行口座が差し押さえられると、その時点での預金残高が強制的に引き落とされます。給料の振込口座が対象となれば、ある日突然、生活費が引き出せなくなるという深刻な事態に陥ります。

このような給与差し押さえは、まさに生活の基盤を揺るがす一大事です。そうなる前に、必ず専門家へご相談ください。

自己破産と滞納処分の関係|どちらが優先される?

「自己破産の手続きを進めている間に、役所から財産を差し押さえられたらどうなるのか?」これは非常に重要かつ複雑な問題です。法律の専門家として、この2つの手続きが交錯した際の優劣関係を、実務的な視点から解説します。

私自身、福岡地方裁判所小倉支部で破産管財人として多くの事件に関与してきましたが、この問題は自己破産を考える上で避けては通れないポイントです。北九州市やその近郊(行橋市、中間市など)でご相談を受ける際にも、この点を気にされる方は少なくありません。

例えば、リボ払いが膨らみ生活費が不足、やむなく税金を滞納してしまったというご相談は後を絶ちません。このような状況で自己破産と滞納処分が同時に進行した場合、原則と例外を正しく理解しておく必要があります。

原則:滞納処分(差し押さえ)は自己破産手続によって止まらない

最も重要な原則は、「自己破産(破産手続開始決定)後は、原則として新たな滞納処分はできないが、開始決定前に既に差押え等がされている場合は続行されることがある」ということです。税金などの公租公課は、自己破産をしても支払義務が残る「非免責債権」(租税等の請求権)に該当します。そのため、自己破産をしても税金の支払いそのものがなくなるわけではありません。

そのため、弁護士に自己破産を依頼し、弁護士から消費者金融などへ「受任通知」を送付すれば、民間からの督促や返済はストップします。しかし、役所からの督促や滞納処分は、この受任通知では止めることができません。すでに始まっている差し押さえは継続され、新たに差し押さえを開始することも法的には可能なのです。

例外:破産管財人が就任した場合の影響

ただし、例外も存在します。自己破産手続の中でも、一定以上の財産がある場合や、免責に関して調査が必要な場合に「破産管財人」が選任される「管財事件」という手続きがあります。

破産管財人は、破産者の財産を管理・換価し、債権者に公平に配当する役割を担います。その際、滞納処分によって財産の換価が進まないと、他の債権者への配当に支障が出てしまいます。このような状況では、破産管財人が裁判所の許可を得て、滞納処分の中止を求めることができる場合があります。

税金滞納は自己破産の「免責不許可事由」になる?

「税金を滞納していると、自己破産そのものが認められないのではないか?」というご心配をされる方が非常に多くいらっしゃいます。結論から申し上げますと、税金を滞納しているという事実だけで、自己破産の免責が不許可になることはありません。

免責が認められないケース(免責不許可事由)は、ギャンブルや浪費による借金、財産隠しなど、不誠実な行為があった場合に限定されています。単に経済的に困窮して税金が払えなくなったというだけでは、これには該当しません。したがって、税金滞納を理由に自己破産できないと諦める必要は全くありませんので、ご安心ください。

税金が払えない場合の具体的な対処法

差し押さえという最悪の事態を回避し、生活を再建するためには、具体的な行動を起こす必要があります。ここでは、今すぐ取り組むべき対処法を3つご紹介します。

最優先:市役所・年金事務所の窓口で分納・猶予の相談をする

何よりもまず行うべきは、行政の担当窓口へ出向き、正直に相談することです。督促状を放置するのが最も危険です。支払う意思があること、そして現在の収入や支出の状況を具体的に説明すれば、担当者も聞く耳を持ってくれます。

これにより、分割での支払い(分納)や、一時的に支払いを待ってもらう(徴収猶予・換価の猶予)といった制度を利用できる可能性があります。北九州市でも納付相談の窓口が設けられていますので、決して一人で抱え込まず、まずは相談へ向かいましょう。

他の借金が多いなら弁護士に債務整理を依頼する

税金や保険料が支払えない方の多くは、消費者金融やカードローンなど、他の借金の返済にも追われているのが実情です。その場合は、弁護士に債務整理を依頼することが極めて有効です。

弁護士が介入すると、まず受任通知によって金融機関からの督促と返済が止まり、精神的な負担が大きく軽減されます。家計に余裕が生まれたところで、改めて役所と税金の分納計画を交渉するという、現実的な解決プロセスを踏むことが可能になります。

今すぐ督促を止め、生活を立て直したい方へ

借金と税金の両方でお悩みなら、一人で解決しようとせず、まずは専門家にご相談ください。当事務所では、債務整理に関する初回のご相談は無料です。あなたにとって最善の解決策を一緒に見つけましょう。お気軽にご相談ください。

個人再生で住宅を守りつつ返済計画を立てる選択肢も

持ち家があるなど、財産を手放したくない場合には、「個人再生」という手続きも選択肢になります。個人再生でも税金そのものは減額されませんが、他の借金を大幅に(例えば5分の1や10分の1に)圧縮し、原則3年かけて分割で返済していく計画を立てます。

ただし、税金や社会保険料などは個人再生でも原則として減額されず、手続とは別に(随時)支払っていく必要があります。そのため、個人再生によって他の借金を整理し、税金等の支払いに回せる家計状況を作ることが重要になります。特に「住宅ローン特則」を利用すれば、マイホームを守りながら借金問題を解決できる可能性があります。

北九州地域における税金滞納と自己破産のQ&A

最後に、北九州市やその近郊にお住まいの方からよくいただくご質問に、Q&A形式でお答えします。

Q. 自己破産をすれば、北九州市からの給与差し押さえはすぐに止まりますか?

A. いいえ、すぐには止まりません。前述の通り、自己破産手続が開始しても、原則として市税の差し押さえは継続されます。

Q. 北九州市役所は、滞納金の分割払いに応じてくれますか?

A. はい、多くのケースで応じてくれます。重要なのは、放置せずに正直に支払い困難な状況を相談することです。

Q. 福岡地裁小倉支部での自己破産手続は、税金滞納があると厳しくなりますか?

A. 滞納の事実だけで手続きが不利になることは基本的にありません。福岡地裁小倉支部の運用でも、重要なのは債務全体に対して誠実に対応しているかという点です。ただし、多額の滞納がある場合や財産関係が複雑な場合は、破産管財人が選任される「管財事件」になりやすい傾向はあります。

まとめ|税金滞納と借金問題は弁護士への早期相談が解決の鍵

この記事では、税金滞納と自己破産の複雑な関係について解説しました。重要なポイントを改めて確認しましょう。

- 税金・国保・年金は、自己破産をしても支払義務は免除されない(非免責債権)。

- しかし、税金以外の借金を自己破産でゼロにすることで、税金の支払いに集中できる環境を作れる。

- 滞納を放置すると、給与や預貯金が差し押さえられる「滞納処分」が実行される。

- 差し押さえを回避するには、まず役所に相談し、同時に弁護士に債務整理を依頼することが有効。

税金と借金の問題は、一人で悩み続けても解決の糸口は見えません。特に、差し押さえが目前に迫っている状況では、一刻も早い対応が求められます。督促状が届いている、いつ差し押さえられるか不安で夜も眠れない、という方は、どうか手遅れになる前にご相談ください。

私たち平井・柏﨑法律事務所は、北九州・小倉地域に根差した法律事務所として、これまで数多くの債務整理問題に取り組んでまいりました。初回のご相談は無料です。あなたの状況を丁寧にお伺いし、法的な観点から最善の解決策をご提案します。一歩を踏み出す勇気が、あなたの未来を大きく変えるはずです。

本記事は一般的な情報提供を目的とするものであり、個別の事案に対する法的アドバイスを構成するものではありません。具体的な状況については、必ず弁護士にご相談ください。

監修:弁護士 平井章悟(福岡県弁護士会所属)

平井・柏﨑法律事務所

最終更新日:2026年01月05日

参照資料

北九州・小倉の法律事務所「平井・柏﨑法律事務所」で、暮らしに寄り添った法的サポートを行っています。債務整理、離婚問題や不倫慰謝料請求、交通事故など、身近な悩みに丁寧に耳を傾け、安心できる解決を目指しています。小倉駅から徒歩5分、アクセスも便利。地域のみなさまが気軽に相談できる場所でありたいと考えています。

冬季休業についてのお知らせ

冬季休業日についてご案内します。

2025年12月27日(土)から2026年1月4日(日)までお休みを頂きます。

上記期間中に頂いたお問い合わせについては、2026年1月5日(月)から順次、ご連絡させて頂きます。

ご迷惑をおかけしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。

北九州・小倉の法律事務所「平井・柏﨑法律事務所」で、暮らしに寄り添った法的サポートを行っています。債務整理、離婚問題や不倫慰謝料請求、交通事故など、身近な悩みに丁寧に耳を傾け、安心できる解決を目指しています。小倉駅から徒歩5分、アクセスも便利。地域のみなさまが気軽に相談できる場所でありたいと考えています。

副業失敗の借金、債務整理で解決|北九州の弁護士が解説

副業の失敗による借金…まず弁護士へ相談を

「収入を増やしたい」「生活を豊かにしたい」そんな思いで始めた副業が、予期せぬ失敗で多額の借金に変わってしまう――。北九州市内でも、このようなご相談は決して少なくありません。投資での損失、思ったように売れない在庫、膨らむ一方の経費…。返済の目処が立たず、誰にも相談できずに一人で抱え込み、夜も眠れないほどの不安を感じていらっしゃるのではないでしょうか。

しかし、どうかご安心ください。その借金問題は、法的な手続きである「債務整理」によって解決できる可能性があります。そして、その第一歩は、専門家である弁護士に相談することです。

弁護士が受任し、受任通知が貸金業者に届くと、貸金業法等により正当な理由のない直接の督促連絡が制限されるため、早ければ当日中に電話等の連絡が止まることがあります(到達時期や相手方により異なります)。まずは落ち着いた環境を取り戻し、ご自身の状況に合った最適な解決策を一緒に見つけていきましょう。私たち平井・柏﨑法律事務所は、あなたの再スタートを全力でサポートします。

なぜ副業で借金?典型的な失敗パターン

副業で借金を抱えてしまう背景には、いくつかの典型的なパターンがあります。ご自身の状況と照らし合わせることで、問題の所在が明確になり、解決への道筋が見えやすくなります。「こんな失敗をしたのは自分だけだ」と追い詰める必要はまったくありません。

①株式投資・FX・仮想通貨など投機性の高い副業

少ない元手で大きな利益を狙える株式の信用取引やFX、仮想通貨などは、副業として人気があります。しかし、レバレッジをかけた取引で相場が急変すると、元本をはるかに超える損失が発生し、「追証(おいしょう)」を求められることがあります。この追証を支払うために消費者金融などから借り入れを重ね、借金が雪だるま式に増えてしまうケースが後を絶ちません。

このような投機的な活動による借金は、後の自己破産手続きにおいて「浪費」や「射幸行為」と見なされ、原則として借金の免除が認められない「免責不許可事由」に該当する可能性があります。この点が、投資が原因の自己破産で多くの方が不安に感じる最大のポイントです。

②物販・せどり・アフィリエイトなど事業性の高い副業

物販や「せどり」では、商品を仕入れるための資金が必要になります。売上予測を見誤って過剰に在庫を抱えてしまったり、期待したほど商品が売れなかったりすると、仕入れのための借入金だけが手元に残ってしまいます。また、アフィリエイトでも、収益を上げるために高額な広告費を投じた結果、費用を回収できずに赤字が膨らむことがあります。

これらの借金は、個人事業主の事業失敗による債務と性質が似ており、事業資金の借入も債務整理の対象となります。売上が不安定な中で返済を続けるのは、精神的にも大きな負担です。早期に専門家へ相談することが重要です。

副業の借金は自己破産できる?免責不許可事由と裁量免責

「投資やFXで作った借金は、自己破産しても免除されないと聞いた…」という不安を抱えていらっしゃる方は非常に多いです。確かに、破産法では、ギャンブルや投機的な取引(射幸行為)によって著しく財産を減少させた場合などは、「免責不許可事由」として、原則、借金の支払義務を免除しないと定められています。

しかし、諦めるのはまだ早いです。免責不許可事由があったとしても、裁判所が「破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるとき」は、その裁量によって免責を許可することができます。これを「裁量免責」といいます。

免責不許可事由があっても、事情によっては裁量免責が認められることがあります。重要なのは、経緯を正確に説明し、裁判所の手続に誠実に協力することです。重要なのは、失敗を真摯に反省し、裁判所の手続き(破産管財人による調査など)に誠実に協力する姿勢です。

弁護士より:破産管財人としての経験から

当事務所は多数の管財事件案件の取扱経験があり、手続の流れや注意点を踏まえてサポートします。その経験から申し上げますと、投資や浪費が原因のケースであっても、ご自身の問題を正直に話し、手続きに真摯に協力することで、ほとんどの方が裁量免責を得て新たな一歩を踏み出されています。北九州地域(福岡地方裁判所小倉支部など)での手続対応実績があり、地域の運用も踏まえてご案内します(※実績は個別事案により異なります)。「自分の場合はどうだろうか」とご不安な方は、まずは一度、当事務所の無料相談で詳しくお聞かせください。

自己破産以外の選択肢は?個人再生と任意整理

「自己破産だけは避けたい…」とお考えの方もいらっしゃるでしょう。債務整理には、自己破産以外にも「個人再生」「任意整理」という手続きがあります。借金の総額や収入の状況、残したい財産の有無などによって、最適な方法は異なります。それぞれの特徴を理解し、ご自身に合った解決策を検討することが大切です。どの手続きがご自身にとって最善か、弁護士が客観的な視点からアドバイスいたします。

個人再生:借金を大幅に減額し、分割返済する

個人再生は、裁判所に申し立て、借金を法律上の基準に従って圧縮し(例:無担保債務総額が3,000万円以下なら原則5分の1以上、3,000万円超~5,000万円以下なら原則10分の1以上等。最低弁済額や清算価値要件もあります)、原則3年(最長5年)で分割返済する手続です。自己破産と異なり、財産を処分されることはなく、特に「住宅ローン特則」を利用すれば、住宅ローン返済中のマイホームを手放さずに手続きを進められる可能性があります。

副業による収入が不安定な場合でも、将来にわたって継続的に収入を得る見込みがあることを説明できれば、再生計画が認可される可能性は十分にあります。詳しくは、小規模個人再生に関するよくあるご質問のページもご覧ください。

弁護士より:個人再生委員としての経験から

当事務所は多数の個人再生委員案件の取扱経験があり、裁判所が重視するポイントを踏まえて再生計画案の作成を支援します。裁判所が重視するのは、その再生計画に実現可能性があるか、つまり「計画通りに返済を続けられるか」という点です。副業収入がある場合は、その安定性や継続性を客観的な資料に基づいて裁判所にどう説明するかが認可の鍵を握ります。北九州地域での豊富な実績に基づき、裁判所に認められやすい再生計画案の作成をサポートいたします。

任意整理:裁判所を通さず、将来利息のカットを目指す

任意整理は、裁判所を介さず、弁護士が貸金業者と直接交渉し、将来発生する利息(将来利息)をカットまたは減額してもらい、残った元本を3年~5年程度の分割で返済していく和解を目指す手続きです。裁判所を通さないため、手続きが比較的スピーディーで、必要書類も少なくて済みます。

また、任意整理の大きな特徴は、対象とする業者を選べる点です。例えば、「保証人が付いている借金は除外したい」「自動車ローンはそのまま支払いを続けたい」といった柔軟な対応が可能です。副業の失敗で一時的に返済が苦しくなったものの、利息がなくなれば元本は返済していける、という方に適した手続きです。

副業の借金問題で弁護士に依頼するメリット【北九州】

債務整理の手続きはご自身でもできなくはありませんが、非常に複雑で専門的な知識が求められます。特に副業が絡むケースでは、収入や財産の状況説明が難しくなることもあります。弁護士に依頼することで、以下のような大きなメリットが得られます。

- 貸金業者からの督促がストップする

弁護士が受任し、貸金業者に受任通知が届いた場合、貸金業法21条1項9号等により、正当な理由のない電話・訪問等による直接の取立ては制限されます(具体的な対応は相手方や事情により異なります)。精神的な平穏を取り戻せます。 - 複雑な手続きや交渉をすべて任せられる

裁判所に提出する膨大な書類の作成や、貸金業者との厳しい交渉など、専門的で煩雑な手続きをすべて代行します。 - あなたにとって最適な解決策を提案してもらえる

自己破産、個人再生、任意整理の中から、あなたの状況やご希望に最も合った手続きを専門家の視点から提案します。

私たち平井・柏﨑法律事務所は、北九州市(小倉北区・小倉南区など)や行橋市といった地域に根差し、福岡地裁小倉支部や行橋支部の実務に精通しています。地元の弁護士だからこそできる、きめ細やかなサポートをお約束します。

もし今、返済のことで頭がいっぱいでしたら、まずは当事務所の借金問題に関する初回無料相談(※原則、来所での面談)をご利用ください。

副業の借金に関するよくあるご質問(Q&A)

ここでは、副業の借金で債務整理を検討されている方からよく寄せられるご質問にお答えします。

Q1. 家族や会社に内緒で債務整理はできますか?

A. 手続きによりますが、リスクを最小限に抑えることは可能です。

裁判所を通さない任意整理は、ご家族や会社に知られる可能性が最も低い手続きです。一方、自己破産や個人再生は、官報に氏名・住所が掲載されるため、知られる可能性はゼロではありません。しかし、弁護士が介入し、すべての連絡窓口となることで、業者からご自宅や職場に電話がかかってくることはなくなり、発覚のリスクを大幅に減らすことができます。

Q2. 債務整理をすると、この先ローンやクレジットカードは利用できませんか?

A. 一定期間、新たな借り入れ等は難しくなります。

債務整理を行うと、信用情報機関に事故情報が登録されるため、一定期間は新たな借入れやクレジットカード作成が難しくなります。目安として、取引情報は完済等から最長5年程度、破産等の官報情報は最長7年程度(※機関・情報の種類により異なります)。これは、借金に頼らない生活を再建するための重要な期間とお考えください。

Q3. 弁護士費用が払えるか心配です…。

A. 分割払いに対応しています。まずは無料相談をご利用ください。

弁護士費用にご不安を感じる方は少なくありません。当事務所では、費用の分割払いに対応しておりますので、ご安心ください。まずは費用の心配をせず、初回無料相談で現状をお聞かせください。ご状況に応じたお支払いプランをご提案いたします。

まとめ:北九州で副業の借金にお悩みなら、まずご相談ください

副業の失敗による借金は、決して特別なことではありません。真面目に頑張ろうとした結果、意図せずして困難な状況に陥ってしまうことは誰にでも起こり得ます。大切なのは、一人で抱え込まず、法的な手続きによってきちんと問題を整理し、再スタートを切ることです。

債務整理には、自己破産、個人再生、任意整理といった複数の選択肢があり、それぞれにメリット・デメリットがあります。どの手続きが最適かは、あなたの借金の状況、収入、そして何より「これからどうしたいか」というご希望によって異なります。

私たち平井・柏﨑法律事務所は、JR小倉駅から徒歩5分というアクセスしやすい場所にあり、北九州市およびその近郊の皆様からのご相談を数多くお受けしてまいりました。初回のご相談は60分無料です。まずは勇気を出して、お電話またはメールフォームからお問い合わせください。

この記事は、弁護士 平井章悟(福岡県弁護士会所属、平井・柏﨑法律事務所)の監修のもと作成しております。記載内容は一般的な情報であり、個別の事情によって最適な解決策は異なります。最終更新日:2025年12月24日

北九州・小倉の法律事務所「平井・柏﨑法律事務所」で、暮らしに寄り添った法的サポートを行っています。債務整理、離婚問題や不倫慰謝料請求、交通事故など、身近な悩みに丁寧に耳を傾け、安心できる解決を目指しています。小倉駅から徒歩5分、アクセスも便利。地域のみなさまが気軽に相談できる場所でありたいと考えています。

単身赴任で借金が増えたら?北九州の弁護士が債務整理を解説

単身赴任や転勤による生活費の増加が借金問題につながる理由

「会社からの辞令で単身赴任になったが、思った以上に出費がかさみ、気づけば借金が膨らんでしまった…」

「転勤先での生活と、家に残した家族の生活、二重の負担に押しつぶされそうだ…」

北九州の当事務所にも、このような切実なご相談が寄せられるケースは少なくありません。会社の命令という避けられない事情から始まった単身赴任が、なぜ深刻な借金問題に発展してしまうのでしょうか。まずは、その構造的な理由から見ていきましょう。

二重生活による家計圧迫の現実

単身赴任が家計に与える最も大きな影響は、「住居費」と「生活費」が二重にかかることです。

- ご自宅の費用:住宅ローンや家賃、家族の生活費、光熱費、通信費など

- 赴任先の費用:アパートの家賃、光熱費、通信費、食費、交際費など

これまで一つの世帯でまとまっていた支出が、物理的に二つに分かれることで、単純計算で2倍近い負担がのしかかります。総務省統計局の「家計調査」によると、単身世帯の消費支出は1か月あたり平均で約16万7千円というデータもあります(※年次や調査時期により変動します)。これに加えてご自宅の費用がかかるわけですから、家計が圧迫されるのは当然と言えるでしょう。

特に、北九州市内にご自宅があり、県外へ単身赴任されている方の場合、住宅ローンを抱えたまま赴任先の家賃も支払うというケースが多く、負担は非常に大きくなります。

参考資料の調べ方:総務省統計局「家計調査に関するQ&A」

会社の補助だけでは足りない?見落としがちな出費

多くの会社では、単身赴任手当や家賃補助といった制度が用意されています。しかし、これらの補助だけでは、すべての費用を賄いきれないのが現実です。

見落としがちな出費として、以下のようなものが挙げられます。

- 初期費用:赴任先で生活を始めるための家具・家電購入費、引っ越し費用

- 帰省費用:家族の顔を見るための定期的な往復交通費(新幹線代や飛行機代など)

- 交際費:赴任先での新たな人間関係を築くための飲み会や食事代

- その他:水道光熱費の基本料金が二重にかかる、など

こうした「隠れたコスト」が積み重なり、当初の想定をはるかに超える支出となってしまいます。「自分だけがうまくやれていないのでは…」とご自身を責める必要はありません。これは、単身赴任という状況に陥った多くの方が直面する、共通の課題なのです。

状況別|単身赴任者のための最適な債務整理手続きの選び方

単身赴任による借金問題は、放置していても解決しません。ご自身の状況に合った法的な手続きである「債務整理」を検討することで、生活再建への道筋をつけることが可能です。債務整理には主に「自己破産」「個人再生」「任意整理」の3つの方法があります。それぞれの特徴を理解し、最適な選択肢を見つけましょう。

【最終手段】借金をゼロにする「自己破産」

「自己破産」は、裁判所に申立てを行い、免責許可決定を得ることで、原則として全ての借金の支払義務を免除してもらう手続きです(免責許可の要件:破産法第252条、免責の効力:破産法第253条)。収入が大幅に減少した、あるいは借金総額が大きく、到底返済できる見込みがないという場合に検討すべき最終手段と言えます。

一定の価値がある財産(不動産や車など)は手放す必要がありますが、生活必需品や一定額の現金は手元に残すことができます。何よりも、借金の返済に追われる日々から解放され、人生を再スタートできるという点が最大のメリットです。詳しくは「債務整理の種類と特徴ー自己破産」のページもご覧ください。

【住宅を残したい】借金を大幅に減額する「個人再生」

「北九州に購入したマイホームだけは手放したくない…」

単身赴任中の方にとって、ご家族が暮らす家はかけがえのない場所のはずです。そうした方のためにあるのが「個人再生」です。

この手続きでは、「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」を利用することで、住宅ローンはそのまま返済を続けながら、その他の借金(カードローンやキャッシングなど)を法律上の基準に従って圧縮し、原則3年(最長5年)で分割返済していくことが可能です。減額幅は負債総額や財産(清算価値)等により異なります。減額された借金を原則3年(最長5年)で分割返済していくことで、マイホームを守りながら生活を立て直すことが可能です。

詳しくは「債務整理の種類と特徴ー個人再生」のページでも解説しています。

【再生委員の経験から】認可される再生計画のポイント

当事務所の弁護士は、裁判所から個人再生委員として選任され、数多くの再生計画を審査してきた経験があります。その立場から申し上げると、裁判所が認可するのは「絵に描いた餅」ではなく、現実的で継続可能な返済計画です。単身赴任の二重生活という特殊な家計状況を正確に反映し、無理のない計画を立てることが極めて重要です。どのような計画であれば裁判所の認可を得やすいか、私たちの経験を基に的確なアドバイスを提供できます。

【家族への影響を最小限に】将来利息をカットする「任意整理」

「裁判所を通すような大事にはしたくない」「親族が保証人になっている借金がある」

このような場合には、「任意整理」が有効な選択肢となります。

任意整理は、弁護士が債権者(貸金業者など)と直接交渉し、将来発生する利息や遅延損害金のカット、返済期間の見直しなどについて交渉し、和解を目指す手続きです。裁判所を介さないため、手続きが比較的簡易で、家族や職場に知られるリスクも最も低い方法と言えます。

保証人がついている借金だけを手続きの対象から外すなど、柔軟な対応が可能な点も大きなメリットです。詳細は「債務整理の種類と特徴-任意整理」をご覧ください。

【弁護士が解説】単身赴任中の債務整理で注意すべき法的ポイント

単身赴任者の債務整理には、特有の法的な注意点が存在します。ここでは、北九州地域の実務に精通した弁護士だからこそお伝えできる、専門的なポイントを解説します。

手続きはどこで行う?裁判所の管轄(申立先)の問題

自己破産や個人再生は、裁判所に申立てを行う手続きです。この申立先となる裁判所(管轄裁判所)は、原則として申立人の「住所地」と定められています。

単身赴任の場合、この「住所地」がどこになるのかが問題となります。

- 生活の実態が赴任先にある場合:原則として、赴任先(生活の本拠)を管轄する裁判所に申し立てます。

- 生活の実態がご自宅(北九州市など)にある場合:ご自宅(生活の本拠)を管轄する福岡地方裁判所小倉支部や行橋支部に申し立てることになります。

ただし、住民票の場所にかかわらず、生活の拠点(生活の本拠)がどこにあるかという実態で判断されることもあります。例えば、住民票は北九州に残したままでも、生活の実態がほとんど赴任先にある場合は、赴任先の裁判所で手続きを行うことになる可能性もあります。どちらの裁判所で手続きを進めるべきか、個別の事情に応じて判断が必要ですので、まずは弁護士にご相談ください。

家族の財産や信用情報への影響は?

債務整理を考える方が最も心配されるのが、ご家族への影響でしょう。結論から申し上げますと、原則として、ご本人が債務整理をしても、ご家族に直接的な影響はありません。

- 家族の財産:配偶者や親名義の預貯金、不動産などが処分されることはありません。

- 家族の信用情報:いわゆるブラックリストに登録されるのはご本人のみで、ご家族の信用情報に傷がつくことはありません。そのため、ご家族が新たにローンを組んだり、クレジットカードを作成したりすることは可能です。

ただし、注意すべき例外もあります。それは、ご家族が借金の「保証人」や「連帯保証人」になっている場合です。この場合、ご本人が債務整理をすると、債権者は保証人であるご家族に請求を行うことになります。ご家族が保証人になっている借金がある場合は、手続きを始める前に必ず弁護士に伝え、対策を一緒に考える必要があります。

より詳しい解説は「自己破産すると家族に迷惑がかかるの?」でもご確認いただけます。

破産管財人から見た注意点:家計の明確な分離

自己破産手続きにおいて、一定以上の財産がある場合や、借金の原因に調査が必要な点がある場合などには、裁判所によって「破産管財人」が選任されます。破産管財人は、申立人の財産を調査・管理・換価し、債権者に公平に配当する役割を担います。

【破産管財人の経験から】誠実な説明が免責への鍵

当事務所の弁護士は、裁判所から選任される破産管財人として、これまで北九州市や行橋市その周辺地域で多数の案件を担当してきました。その経験から特に注意喚起したいのが、単身赴任者の家計の明確化です。

単身赴任の場合、赴任先のご自身の生活費と、ご自宅の家族の生活費が混在しがちです。お金の流れが不透明だと、破産管財人は「財産を隠しているのではないか」「家族にお金を流しているのではないか」といった疑念を抱かざるを得ません。そうなると調査が長引き、免責許可(借金をゼロにすること)を得る上で不利に働く可能性も出てきます。通帳の記録を明確にし、使途を正直に説明するなど、誠実な対応がスムーズな手続き進行と免責許可を得るための鍵となります。

北九州で単身赴任・転勤の借金問題にお悩みなら弁護士へ相談を

ここまで読んで、ご自身の状況をどう解決すればよいか、少しでも道筋が見えてきたでしょうか。しかし、最適な方法は一人ひとり異なります。一人で悩み続けても、借金は膨らむばかりで、精神的な負担も増す一方です。ぜひ、私たち法律の専門家にご相談ください。

メリット1:受任通知で金融機関からの督促が止まる

弁護士にご依頼いただくと、まず最初に各債権者へ「受任通知」という書面を発送します。この通知が届いた後は、貸金業者からの本人への直接の取り立てが法律で規制されます(貸金業法第21条1項9号)。

鳴りやまなかった電話や、次々と届く督促状から解放されることで、精神的な平穏を取り戻し、落ち着いて今後の生活再建について考えることができるようになります。これは、弁護士に依頼する非常に大きなメリットです。

メリット2:複雑な手続きを任せ、最適な解決に導いてくれる

債務整理の手続きは、裁判所に提出する膨大な書類の作成や、債権者との法律に基づいた交渉など、専門的な知識が不可欠です。これらの複雑で煩雑な手続きをすべて弁護士に一任できるため、ご自身は仕事や家族との生活に集中することができます。

また、私たちはご事情を丁寧にお伺いした上で、法律と実務の両面から、自己破産、個人再生、任意整理の中から、あなたの希望や状況にとって最も有利な解決策をご提案します。

【初回相談60分無料】今すぐ相談したい方へ

「弁護士に相談するのは敷居が高い…」そう感じていらっしゃるかもしれません。しかし、その一歩を踏み出すことで、今の苦しい状況から抜け出す道が開けます。

平井・柏﨑法律事務所では、借金問題でお悩みの方のために、初回法律相談を無料で実施しています。一人で悩まず、まずは専門家の意見を聞いてみませんか?

当事務所はJR小倉駅から徒歩約5分、モノレール平和通駅から徒歩約2分と、アクセスしやすい場所にございます。北九州市(小倉北区・小倉南区・八幡東区・八幡西区・戸畑区・門司区・若松区)はもちろん、行橋市、中間市、遠賀郡など近隣地域にお住まいの方からのご相談も広くお受けしております。

まずはお気軽にお問い合わせください。あなたからのご連絡を、弁護士・スタッフ一同、心よりお待ちしております。

単身赴任の債務整理に関するよくあるご質問(Q&A)

最後に、単身赴任中の債務整理に関して、よく寄せられるご質問にお答えします。

Q1. 債務整理をすると、会社に知られてしまいますか?

A. 原則として、会社に知られることはありません。

弁護士や裁判所から会社へ債務整理の事実を連絡することは通常ありませんので、ご安心ください。ただし、会社から借金をしている場合や、裁判所の手続きを無視して給与の差押えに至った場合など、例外的に知られる可能性はあります。そうなる前に、早期に弁護士へご相談いただくことが重要です。

Q2. 住民票を移していないのですが、北九州で手続きできますか?

A. 生活の実態が北九州にあれば、福岡地裁小倉支部で手続きできる可能性が高いです。

例えば、ご家族が北九州市内のご自宅に住み続けており、ご自身も定期的に帰省しているなど、生活の拠点が北九州にあると認められれば、住民票が赴任先にあっても北九州で手続きを進められる場合があります。最終的には裁判所の判断となりますので、公共料金の領収書など、生活実態を示す資料と共に弁護士にご相談ください。

Q3. 弁護士費用が払えるか心配です。

A. 費用の分割払いが可能です。手元にお金がなくてもご相談いただけます。

弁護士にご依頼いただくと、債権者への返済が一時的にストップします。その間に、これまで返済に充てていたお金を弁護士費用の分割払いのために積み立てていただくことが可能です。当事務所では、ご事情に合わせて無理のないお支払い計画をご提案しますので、費用面でご不安な方も、まずは一度ご相談ください。詳しくは当事務所の「弁護士費用」のページもご参照ください。

北九州・小倉の法律事務所「平井・柏﨑法律事務所」で、暮らしに寄り添った法的サポートを行っています。債務整理、離婚問題や不倫慰謝料請求、交通事故など、身近な悩みに丁寧に耳を傾け、安心できる解決を目指しています。小倉駅から徒歩5分、アクセスも便利。地域のみなさまが気軽に相談できる場所でありたいと考えています。

団信加入中の債務整理|家を残す条件を北九州の弁護士が解説

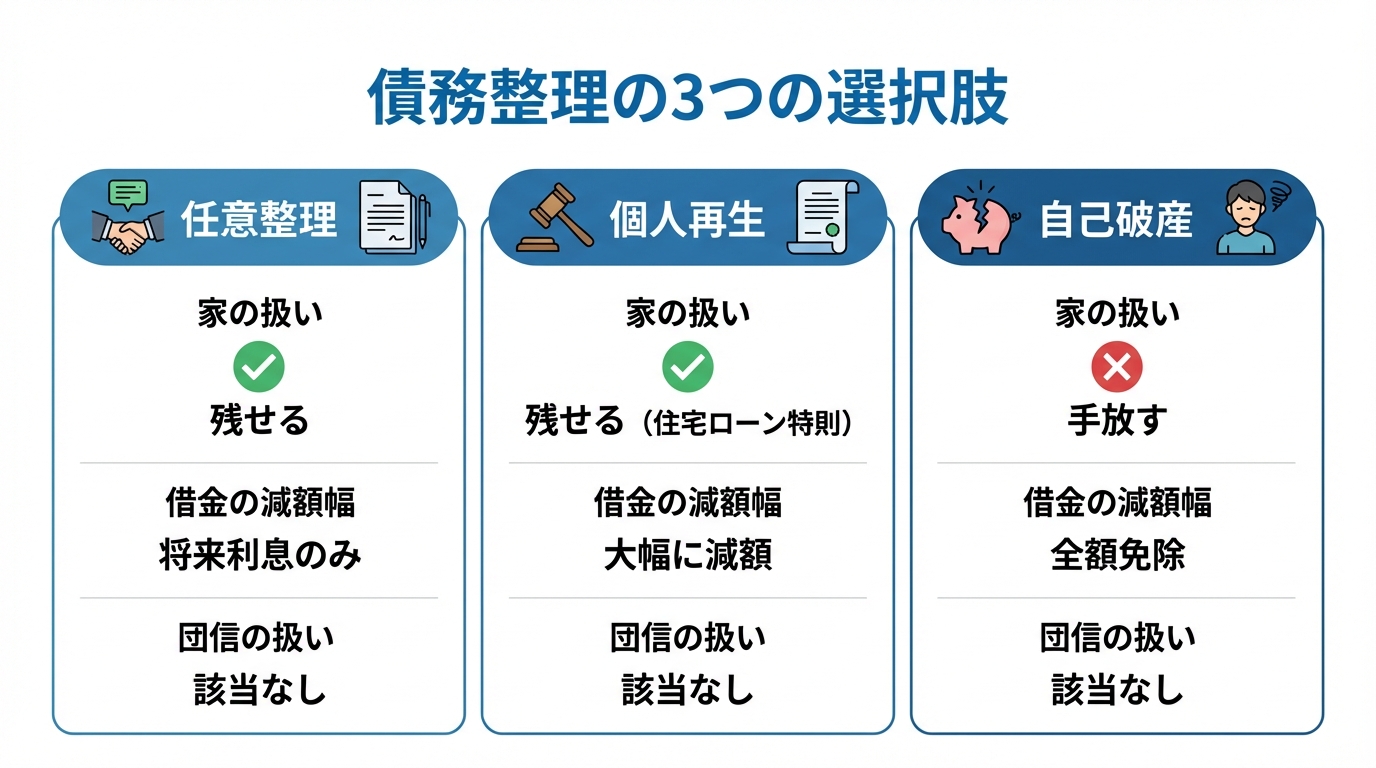

団信付き住宅ローンがあっても債務整理は可能?まず知るべき3つの選択肢

「住宅ローンはなんとか返済しているけれど、カードローンや他の借金が増えて、毎月の返済が苦しい…」「団体信用生命保険(団信)に入っているこの家だけは、家族のために手放したくない…」

北九州市やその近郊にお住まいで、このようなお悩みを抱えていらっしゃる方は少なくありません。大切なご自宅を守りたいというお気持ち、痛いほどよく分かります。

ご安心ください。団信付きの住宅ローンがあっても、債務整理によって生活を立て直すことは可能です。そして、ご自宅を残したまま借金問題を解決できる可能性も十分にあります。

債務整理には、主に「任意整理」「個人再生」「自己破産」という3つの方法があり、それぞれでご自宅の扱いが大きく異なります。まずは、それぞれの特徴を理解し、ご自身の状況にどの方法が合っているのかを知ることが、解決への第一歩です。この記事では、それぞれの選択肢について、専門家の視点から分かりやすく解説していきます。

任意整理:住宅ローン以外の借金を整理する方法

任意整理は、裁判所を通さずに、弁護士がカード会社などの債権者と直接交渉し、将来利息のカットや返済期間の延長(通常3〜5年)を合意することで、月々の返済額を減らす手続きです。一番の特徴は、整理する対象の借金を選べるという点です。

そのため、住宅ローンはこれまで通り返済を続け、カードローンやキャッシングといった他の借金だけを整理することができます。この方法であれば、住宅ローン契約や団信に影響を与えることなく、家計の負担を軽減できる可能性があります。

ただし、任意整理はあくまで将来利息をカットする手続きであり、借金の元金そのものが減るわけではありません。したがって、住宅ローン以外の借金の総額が大きい場合には、任意整理だけでは解決が難しいこともあります。より詳しい情報は「債務整理の種類と特徴-任意整理」のページもご覧ください。

個人再生:家を残しつつ借金を大幅に減額する方法

個人再生は、裁判所に申立てを行い、借金の総額を大幅に(例えば5分の1などに)圧縮し、その減額された借金を原則3年で分割して返済していく手続きです。この手続きの最大のメリットは、「住宅ローン特則(住宅資金特別条項)」という制度を利用できる点にあります。

この特則を使うことで、住宅ローンはそのまま返済を続け、それ以外の借金だけを大幅に減額することが可能になります。つまり、大切なマイホームを手放すことなく、借金問題を根本的に解決できる、非常に強力な方法なのです。

「家だけはどうしても守りたい」とお考えの方にとって、個人再生は最も有効な選択肢となることが多いです。詳しくは「債務整理の種類と特徴ー個人再生」のページでも解説しています。

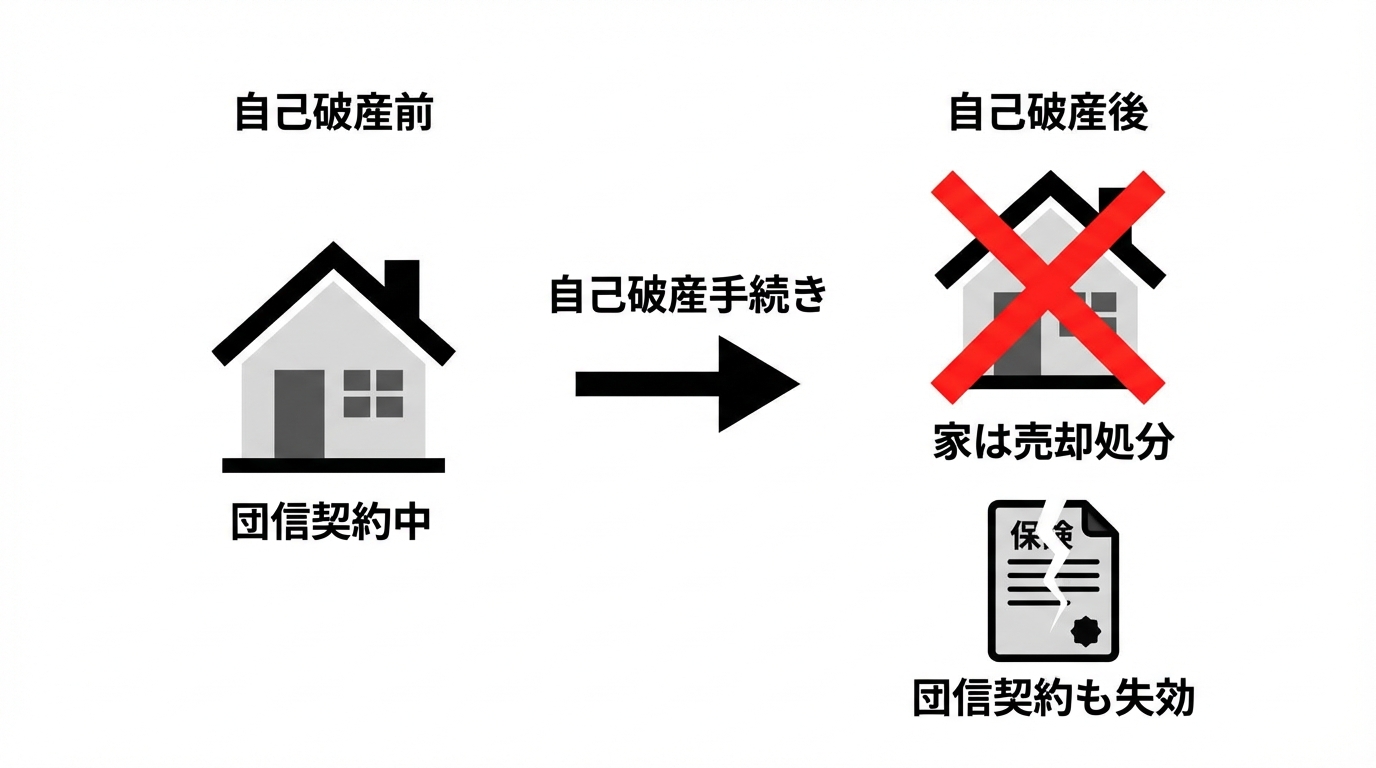

自己破産:借金をゼロにするが家は原則手放す方法

自己破産は、裁判所に申立て、支払い不能であることを認めてもらうことで、税金などを除くほとんど全ての借金の支払い義務を免除(免責)してもらう手続きです。返済のプレッシャーから完全に解放され、人生を再スタートできるという大きなメリットがあります。

しかし、その一方で、持ち家や車(価値による)など、一定以上の価値がある財産は、原則として手放さなければなりません。これは、財産を換金して債権者に公平に分配するためです。

したがって、自己破産を選択した場合、団信付きの住宅ローンがあっても、ご自宅は手放すことになるのが原則です。家を残すことを最優先に考えるのであれば、自己破産は慎重に検討する必要があります。自己破産の詳細については「債務整理の種類と特徴ー自己破産」もご参照ください。

【家を残す条件】個人再生の「住宅ローン特則」と団信の扱い

「家を残せる個人再生が気になるけれど、誰でも利用できるの?」と疑問に思われたかもしれません。ここでは、家を守るための鍵となる「住宅ローン特則」を利用するための条件や、団信の扱いについて、より詳しく解説します。

住宅ローン特則を利用すれば個人再生手続中も住宅ローンの返済を継続することになり、通常は団信の効力も維持される場合が多いですが、最終的にはご契約中の団信の約款や保険料の支払状況、ローン商品(例:フラット35等)によって扱いが異なります。団信の適用可否については契約書・約款の確認をお願いします。万が一、手続き中にご自身に不測の事態が起きても、基本的には、団信によって住宅ローンが完済され、ご家族に家を残せるという保障は継続されることになります。

弁護士の視点:裁判所が重視するポイント

私がこれまで個人再生委員として再生計画を審査してきた経験上、住宅ローン特則を利用する場合、裁判所が最も重視するのは「再生計画案どおりに住宅ローンの支払いを継続できるだけの、安定的かつ継続的な収入があるか」という点です。特に、福岡地方裁判所小倉支部など北九州地域の裁判所では、給与明細や家計表など、家計全体の収支状況を詳細に示した資料の提出が求められます。弁護士にご相談いただければ、裁判所に提出する書類の作成もしっかりサポートいたしますので、ご安心ください。

住宅ローン特則を利用するための5つの法的要件

住宅ローン特則を利用するためには、法律で定められたいくつかの条件をクリアする必要があります。ご自身が当てはまるか、チェックしてみてください。

- ご本人が所有している家であること

共有名義の場合は、ご自身の持ち分があることが必要です。 - ご本人が住んでいる家であること

投資用マンションなど、ご自身が居住していない物件は対象外です。 - 住宅の購入や新築、増改築のためのローンであること

いわゆる「住宅ローン」であることが必要です。諸費用ローンも含まれる場合があります。 - 住宅ローン以外の抵当権がついていないこと

例えば、事業資金の借入れのために、ご自宅を担保(抵当権を設定)にしている場合は利用できません。 - 保証会社による代位弁済から6ヶ月以内であること

住宅ローンを滞納すると保証会社が代わりに返済(代位弁済)しますが、そこから6ヶ月以上経過していると原則利用できません。

これらの条件は専門的な判断が必要な場合もありますので、「自分は当てはまるだろうか?」と少しでも不安に思われたら、お早めに当事務所の無料相談をご利用ください。

「巻き戻し」とは?滞納後でも家を守れる可能性

住宅ローンの返済を数ヶ月滞納してしまうと、保証会社が銀行にローン残額を一括で支払う「代位弁済」という手続きが行われます。その後は保証会社から一括返済を求められ、最終的には家が競売にかけられてしまうのが通常です。「代位弁済されたら、もう家は諦めるしかない…」と思われるかもしれません。

しかし、諦めるのはまだ早いです。個人再生には「巻き戻し」という制度があります。これは、保証会社による代位弁済から6ヶ月以内に個人再生を申し立てれば、代位弁済がなかった状態に戻し、再び分割で住宅ローンを支払っていけるようにする制度です。

これは、窮地に立たされた方を救済するための非常に重要な仕組みですが、以下の2つの支払いを同時にこなさなければならないため、経済的なハードルが非常に高くなります。そのため、誰でも使えるというものではないので注意が必要です。

1. 滞納分と遅延損害金の「解消」が必要

巻き戻し(住宅資金特別条項)を利用する場合、代位弁済された額(元金・利息)だけでなく、代位弁済の日までに発生した遅延損害金もすべて支払う必要があります。

これらは原則として、再生計画の期間内(通常3〜5年)で分割して支払うことになります。

2. 「二重の支払い」による家計の圧迫

巻き戻しが成立すると、以下の2つを並行して支払う義務が生じます。

- 本来の住宅ローン(月々の通常の支払い)

- 滞納分+遅延損害金(これを3〜5年で割った月割額)

例えば、毎月のローンが10万円の人が、滞納分と損害金で合計240万円ある場合、追加で月4〜6万円程度を上乗せして支払わなければなりません。

【最大のリスク】自己破産が団信と家に与える深刻な影響

一方で、自己破産を選択した場合、ご自宅と団信にはどのような影響があるのでしょうか。ここでは、家を残したいと考える方にとっての最大のリスクについて、具体的に解説します。

安易に自己破産を選択してしまうと、取り返しのつかない事態を招く可能性もあります。他の選択肢と比較するためにも、その深刻な影響を正確に理解しておくことが重要です。

破産管財人としての経験から

私が破産管財人として担当した北九州市の案件でも、多くの場合、ご自宅は任意売却または競売により処分されます。その売却代金で住宅ローンを完済できれば良いですが、不足分(残債)は破産手続きで免責(支払い免除)の対象となります。借金がなくなる点はメリットですが、当然、団信の保障も同時になくなってしまいます。もしもの時にご家族を守るという団信本来の目的を考えると、安易に自己破産を選択する前に、個人再生の可能性を最後まで検討すべきケースは決して少なくありません。

家は原則として売却処分される

不動産を所有されている方の自己破産の手続きを開始すると、通常、裁判所から「破産管財人」という弁護士が選任されます(福岡地裁小倉支部でも同様です)。破産管財人の役割は、申立人の財産を調査・管理し、現金化できるものは売却(換価)して、債権者に公平に配当することです。

不動産であるご自宅は価値の高い財産と見なされるため、原則として破産管財人によって売却処分の対象となります。具体的には、市場価格に近い金額で売却する「任意売却」を目指し、それが難しい場合は「競売」にかけられることになります。いずれにせよ、ご自宅に住み続けることはできなくなります。

団信契約も失効。万が一の保障がなくなる

そして、団信は「住宅ローンの債務」を保障するための保険であるため、ローンの返済義務がなくなる、または一括返済を求められた(期限の利益の喪失)時点で、保険としての役割を終え、失効します。

住宅ローンの滞納が始まり、銀行から保証会社へ代位弁済がなされたり、破産手続きが開始されたりした後に死亡しても、団信から保険金が支払われてローンが完済されることはありません。

したがって、「死んで家を家族に残す」という選択肢もなくなります。

ご家族の将来を守るという観点からも、団信の保障を維持できる個人再生のメリットは非常に大きいと言えるでしょう。

団信と債務整理に関するよくあるご質問(Q&A)

ここでは、団信や債務整理に関して、ご相談者様からよく寄せられる質問にお答えします。

Q1. 病気やケガで働けません。団信でローンは免除されますか?

A. 死亡または「高度障害状態」と診断されれば免除されますが、単に働けないという理由だけでは対象外となるのが一般的です。

まずは、ご加入の団信の保険契約書や約款を確認し、どのような状態が保険金の支払い対象となるかを確認することが重要です。最近では、がんと診断された場合にローンが免除される「がん保障特約」などが付いていることもあります。もし団信の利用が難しい場合でも、先ほどご説明した個人再生などの手続きで返済の負担を軽減できる可能性がありますので、諦めずにご相談ください。

Q2. 債務整理をしたら、家族もローンが組めなくなりますか?

A. いいえ、ご家族の信用情報には影響しません。

債務整理をすると、信用情報機関に事故情報が登録されます(いわゆるブラックリストの状態)。しかし、その影響を受けるのは手続きをしたご本人だけであり、配偶者やお子様など、ご家族の信用情報には一切影響ありません。ただし、ご家族が借金の「連帯保証人」になっている場合は、ご家族に返済の請求がいくことになるため、注意が必要です。当事務所では、ご家族への影響を最小限に抑える方法も一緒に検討しますので、ご安心ください。

Q3. 弁護士に相談・依頼する費用が心配です。

A. 当事務所では、借金問題に関する初回のご相談は60分無料です。費用についても分割払いに対応しています。

弁護士費用が心配で、相談をためらってしまうお気持ちはよく分かります。しかし、弁護士に依頼する大きなメリットの一つに、債権者からの電話や手紙による督促がストップするという点があります。精神的なプレッシャーから解放されるだけでも、生活を立て直す大きな一歩になります。費用の心配で行動が遅れてしまう前に、まずは一度、無料相談をご利用いただき、見通しや費用について具体的にお話しさせていただければと思います。

北九州で団信付き住宅ローンの債務整理をお考えの方へ

ここまでお読みいただき、ありがとうございます。

団信付きの住宅ローンを抱えながら、他の借金に苦しむ状況は、精神的にも非常に辛いものだと思います。「このままでは家を失ってしまうのではないか…」という不安で、夜も眠れない日々を過ごされているかもしれません。

しかし、どうか一人で抱え込まないでください。この記事で解説したように、特に個人再生の「住宅ローン特則」を利用すれば、大切なご自宅とご家族の暮らしを守りながら、借金問題を解決できる可能性は十分にあります。

重要なのは、手遅れになる前に、できるだけ早く専門家である弁護士に相談することです。通常、弁護士が受任通知を送付すると債権者からの直接の取り立ては停止することが多いですが、担保実行(差押え・競売等)や保証人への請求は継続する場合があります。まずは状況を確認したうえで見通しをお伝えします。まずは落ち着いた環境で、今後のことを一緒に考えていきましょう。

地域に根差したサポートをお約束します

私たち平井・柏﨑法律事務所は、北九州市(小倉北区・小倉南区・八幡西区・八幡東区・戸畑区・門司区・若松区)や行橋市など、地域に根ざした法律事務所です。福岡地方裁判所小倉支部での破産管財人・個人再生委員の経験も豊富にございます。この地域の裁判所実務や事情を熟知しているからこそできる、きめ細やかで現実的な解決策をご提案します。

初回のご相談は60分無料です。相談室は完全個室で、プライバシーにも最大限配慮しております。あなたの再スタートを、私たちが全力でサポートします。まずはお気軽にお問い合わせください。

今すぐ借金のお悩みを解決したい方へ

督促を止め、生活を立て直すための一歩を、ここから踏み出しませんか?

初回60分無料相談のお問い合わせはこちら

北九州・小倉の法律事務所「平井・柏﨑法律事務所」で、暮らしに寄り添った法的サポートを行っています。債務整理、離婚問題や不倫慰謝料請求、交通事故など、身近な悩みに丁寧に耳を傾け、安心できる解決を目指しています。小倉駅から徒歩5分、アクセスも便利。地域のみなさまが気軽に相談できる場所でありたいと考えています。

シングルマザーの債務整理|北九州の弁護士が解説

北九州のシングルマザーの皆様へ|借金問題は解決できます

この記事をお読みのあなたは、大切なお子様のために日々懸命に働きながら、返済のことで頭を悩ませているのではないでしょうか。「子どものためには頑張りたいのに、どうしてこんなことに…」とご自身を責めたり、将来への不安で夜も眠れない日々を送られているかもしれません。

しかし、どうか一人で抱え込まないでください。借金の問題は、あなたの頑張りが足りないからではありません。そして、法的な手続きによって解決の道筋を見つけられる可能性があります。

債務整理は、決して特別なことではなく、国が認めた生活再建のための正当な手続きです。この記事では、北九州市とその近郊にお住まいのシングルマザーの皆様が安心して新たな一歩を踏み出せるよう、債務整理の知識と、皆様が最も心配されているお子様への影響について、弁護士が法的な視点で解説します。

なぜ?シングルマザーが借金問題を抱えやすい理由

借金の悩みを抱えると、「自分の管理が甘かったのでは」と罪悪感を覚えてしまう方が少なくありません。しかし、シングルマザーの方々が経済的に困難な状況に陥りやすい背景には、社会的な構造も大きく影響しています。

- 養育費の不安定さ:離婚した相手からの養育費が支払われなかったり、支払いが遅れたりすることで、予定していた収入が得られず、生活費の不足分を借入れで補ってしまうケースがあります。

- 収入の不安定さ:育児との両立のため、パートや派遣社員など非正規雇用で働かざるを得ない場合も多く、収入が不安定になりがちです。急なシフト削減などが収入減に直結することもあります。

- 予期せぬ出費:お子様の急な病気による医療費や、進学に伴う学費など、予測が難しい大きな出費が重なることも、家計を圧迫する一因となります。

こうした状況は、決してあなた一人だけの問題ではありません。まずはご自身の状況を客観的に理解し、解決に向けて動き出すことが大切です。

債務整理とは?3つの手続きとシングルマザーの選択基準

債務整理とは、法的な手続きによって借金の減額や支払いの免除を目指す方法の総称です。主に「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3つの手続きがあり、それぞれに特徴があります。ご自身の状況や希望に合わせて、最適な手続きを選択することが重要です。

より詳しい手続きの違いについては、「自己破産・個人再生・任意整理の違い|北九州の弁護士が解説」のページもご参照ください。

| 手続き | 特徴 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| 任意整理 | 裁判所を通さず、貸金業者と直接交渉し、将来利息のカットなどを目指す。 | ・整理する借金を選べる・手続きが比較的簡易・家族に知られにくい | ・元金の減額は原則ない・信用情報機関に登録される |

| 個人再生 | 裁判所に申立て、借金を大幅に減額(約1/5~1/10)し、原則3年で分割返済する。 | ・持ち家を残せる可能性がある・借金の理由を問われない・資格制限がない | ・手続きが複雑・継続的な収入が必要・信用情報機関に登録される |

| 自己破産 | 裁判所に申立て、支払不能であることを認めてもらい、原則として全ての借金の支払義務を免除してもらう。 | ・借金の支払義務がなくなる・生活必需品は手元に残せる・収入がなくても可能 | ・一定以上の財産は処分される・一部の職業に就けなくなる期間がある・信用情報機関に登録される |

任意整理:裁判所を通さず将来利息をカット

任意整理は、裁判所を介さずに弁護士が貸金業者と交渉し、主に将来発生する利息をカットしてもらい、残った元金を3〜5年程度で分割返済していく手続きです。例えば、元夫が保証人になっている借金を除外して手続きを進めたい場合や、自動車ローンはそのまま支払い続けたい場合などに有効です。ただし、元金そのものは減らないため、返済を続けられるだけの安定した収入が見込めることが条件となります。

個人再生:持ち家を残しつつ借金を大幅減額

個人再生は、裁判所の認可を得て、借金を大幅に減額してもらう手続きです。「住宅ローン特則」という制度を利用すれば、住宅ローンはそのまま支払い続けることで、持ち家を手放さずに他の借金を整理できる可能性があります。手続きは複雑ですが、浪費やギャンブルが原因の借金でも利用できるというメリットがあります。

弁護士の視点:再生委員としての経験から

当事務所の弁護士は、個人再生委員として裁判所から選任され、再生計画を審査する業務経験があります。北九州地域(福岡地裁小倉支部・福岡地裁行橋支部など)の裁判所手続にも通じており、どのような計画が認可されやすいか、実務に基づいたアドバイスが可能です。

自己破産:裁判所の許可を得て借金の支払義務を免除

自己破産は、収入や財産が不足し、借金の返済がどうしても困難な場合に、裁判所から「免責許可」を得ることで、原則として全ての借金の支払義務を免除してもらう手続きです。「破産」という言葉の響きから、「何もかも失ってしまうのでは」と誤解されがちですが、生活に必要な一定の財産(99万円以下の現金や家財道具など)は「自由財産」として手元に残すことが認められています。生活をゼロから再スタートさせるための、国が認めた救済制度です。

弁護士の視点:破産管財人としての経験から

当事務所の弁護士は、破産管財人としての業務経験があります。これにより、裁判所がどのような点を重視するのか、どのようなケースで手続きが複雑化するのかを熟知しています。特に、財産に関する正直な申告は極めて重要です。この経験を活かし、ご依頼者様の自己破産手続きをスムーズに進めるためのサポートを行います。

【一番の心配事】債務整理が子供の将来に与える影響は?

シングルマザーの方々が債務整理をためらう最大の理由は、「子どもの将来に悪い影響があるのではないか」という不安でしょう。しかし、結論から申し上げますと、原則として親の債務整理が直接的にお子様の戸籍・住民票等に記載されることや、お子様の法的地位に直接的な不利益が生じることはありません。ただし奨学金の保証人問題など個別の影響はあり得るため、個別に確認が必要です。

進学・就職・結婚への影響は原則ありません

親が自己破産などの債務整理をしたという事実は、お子様の戸籍や住民票、マイナンバーカードなどに記載されることは一切ありません。したがって、お子様の進学、就職、結婚の際に、その事実が進学先や就職先、結婚相手に知られることは通常ありません。

債務整理によって信用情報機関に登録される(いわゆるブラックリストに載る)のは、あくまで手続きをしたご本人(親)の情報だけです。お子様の信用情報に傷がつくことはありませんのでご安心ください。

注意点:奨学金の「保証人」になれない可能性と対処法

唯一、間接的な影響として考えられるのが、お子様が奨学金を借りる際の「保証人」の問題です。債務整理をすると、一定期間、保証人になることができません。そのため、親が連帯保証人になることを前提とした奨学金は利用が難しくなります。

しかし、これには明確な対処法があります。多くの学生が利用している日本学生支援機構(JASSO)の奨学金には、保証人が不要な「機関保証制度」があります。これは、保証料を支払うことで保証機関に保証を依頼する制度で、親が債務整理中であっても利用できます。また、他に条件を満たす親族(祖父母など)に保証人になってもらう方法もあります。

参考:機関保証制度のご案内

子供名義の預金や学資保険はどうなる?

お子様名義の預貯金や、お子様のためにかけてきた学資保険がどうなるのかも、大変気になるところだと思います。

- 子供名義の預金:お子様自身がお年玉やお小遣いを貯めたものなど、実質的にお子様固有の財産と認められるものは、処分の対象にはなりません。

- 学資保険:契約者が親である場合、解約した際に戻ってくるお金(解約返戻金)が一定額以上あると、財産とみなされ処分の対象となる可能性があります。ただし、全額が失われるわけではなく、自由財産の範囲内であれば手元に残せる場合もあります。

注意点として、破産手続きの直前に、ご自身の財産をお子様名義の口座に移すといった行為は「財産隠し」とみなされ、免責が認められなくなる(借金がゼロにならなくなる)可能性があります。財産の状況については、正直に弁護士にお話しいただくことが、解決への一番の近道です。

シングルマザー特有の疑問と債務整理のポイント

ここでは、児童扶養手当や養育費といった、シングルマザーの方ならではの疑問についてお答えします。

児童扶養手当や児童手当は受け取れますか?

はい、債務整理をしても、児童扶養手当や児童手当などの公的な手当を受け取る権利がなくなることはありません。これらの手当は、法律で差押えが禁止されている「差押禁止債権」にあたり、債権者に分配される財産には含まれません。お子様との生活を守るための大切な収入として、引き続き受け取ることができます。

養育費の支払いはどうなりますか?

元夫から養育費を受け取っている場合、債務整理をしてもその権利が失われることはありません。これも差押禁止債権であり、生活費として確保できます。

逆に、ご自身が養育費を支払う義務を負っている場合、自己破産をしてもその支払義務は免除されません。養育費は「非免責債権」といい、破産後も支払い続ける必要があります。これは、お子様の生活を守るための重要な義務だからです。

元夫が保証人の借金は整理できますか?

離婚した元夫が保証人になっている借金を整理する場合、注意が必要です。あなたが任意整理や自己破産をすると、債権者は保証人である元夫に返済を請求することになります。そのため、手続きを進める前に元夫に事情を説明したり、元夫も併せて債務整理を検討したりするなど、慎重な対応が求められます。このような複雑なケースこそ、弁護士に相談し、適切な対応を検討することが重要です。

弁護士への早期相談が生活再建の第一歩です

借金の悩みは、時間が経てば経つほど、利息や遅延損害金が膨らみ、解決策の選択肢も狭まってしまいます。少しでも早く弁護士にご相談いただくことには、大きなメリットがあります。

もし、今すぐ専門家のアドバイスが欲しいとお考えでしたら、当事務所の初回60分無料相談(完全予約制/初回のみ)をご利用ください。

メリット1:受任通知で督促がストップ

弁護士にご依頼いただくと、まず最初に、弁護士が各貸金業者へ「受任通知」という書面を送付します。この通知が業者に届いた時点で、受任通知の送付により、通常は債権者からの直接の取り立てや督促が停止します。そのため、多くの方が心理的負担の軽減を実感しています。

メリット2:あなたと子供に最適な解決策が見つかる

弁護士は、あなたの収入、財産、借金の状況、そして何よりお子様との将来の生活に対するご希望を丁寧にお伺いします。その上で、法律の専門家として、任意整理、個人再生、自己破産の中から、あなたにとって最も負担が少なく、メリットの大きい解決策をご提案します。

北九州のシングルマザーの債務整理に関するQ&A

最後に、債務整理を検討されているシングルマザーの方からよく寄せられるご質問にお答えします。

Q. 弁護士費用が払えるか心配です…

A. ご安心ください。当事務所では初回のご相談は60分無料です。正式にご依頼いただく場合の費用についても、経済状況に応じて分割払いに対応しております。受任後は債権者への返済が一旦ストップしますので、その期間を利用して費用を準備することもできます。まずはお金の心配をなさらず、ご相談ください。

Q. パート収入でも債務整理できますか?

A. はい、もちろん可能です。パートやアルバイトといった雇用形態に関わらず、債務整理は利用できます。実際に、北九州市内でも多くのシングルマザーの方が債務整理によって生活を再建されています。収入が少ない、不安定といった状況に合わせて、自己破産や個人再生、任意整理の中から最適な手続きをご提案しますので、ご自身の収入状況を理由に諦める必要は全くありません。

Q. 家族や職場に知られずに手続きできますか?

A. 任意整理は裁判所を通さない私的な交渉ですので、ご家族や職場に知られる可能性は極めて低いです。自己破産や個人再生は裁判所の手続きであり、「官報」という国の機関紙に氏名・住所が掲載されますが、一般の方が日常的に官報を見ることはまずありません。当事務所では、ご連絡の時間帯や方法を工夫するなど、プライバシーに最大限配慮して手続きを進めますのでご安心ください。

Q. 相談の際に何を持っていけばよいですか?

A. まずは手ぶらでお越しいただいても構いません。もしお手元にあれば、①借入先の一覧(カード会社や消費者金融名)、②クレジットカードやキャッシュカード、③給与明細など収入がわかるもの、④督促状などをご持参いただけますと、より具体的でスムーズなアドバイスが可能です。何より大切なのは「解決したい」というお気持ちです。お気軽にご予約ください。

まとめ:一人で悩まず、まずは無料相談から始めましょう

借金問題を抱えながらの子育ては、精神的にも経済的にも本当に大変なこととお察しします。しかし、債務整理は、決して恥ずかしいことでも、お子様の将来を閉ざすものでもありません。むしろ、借金の悩みから解放され、あなたが笑顔で子育てに専念できる未来を築くための、前向きで賢明な選択です。

私たち平井・柏﨑法律事務所は、福岡県弁護士会所属の法律事務所です。JR小倉駅から徒歩5分というアクセスしやすい場所にあり、これまで北九州市(小倉北区・小倉南区・八幡東区・八幡西区・戸畑区・門司区・若松区)や行橋市など近隣地域にお住まいの方々から債務整理のご相談をいただいています。

あなたとお子様が、一日も早く安心して暮らせるよう、私たちが全力でサポートします。最初の一歩は、ほんの少しの勇気だけです。まずは、当事務所の無料相談をご利用ください。

北九州・小倉の法律事務所「平井・柏﨑法律事務所」で、暮らしに寄り添った法的サポートを行っています。債務整理、離婚問題や不倫慰謝料請求、交通事故など、身近な悩みに丁寧に耳を傾け、安心できる解決を目指しています。小倉駅から徒歩5分、アクセスも便利。地域のみなさまが気軽に相談できる場所でありたいと考えています。